|

|

Scheda

Museo Civico – Bassano del Grappa

|

Piazza Garibaldi 34 / Via Museo 12 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 522235 – Fax 0424 523914 |

|

|

Presentazione

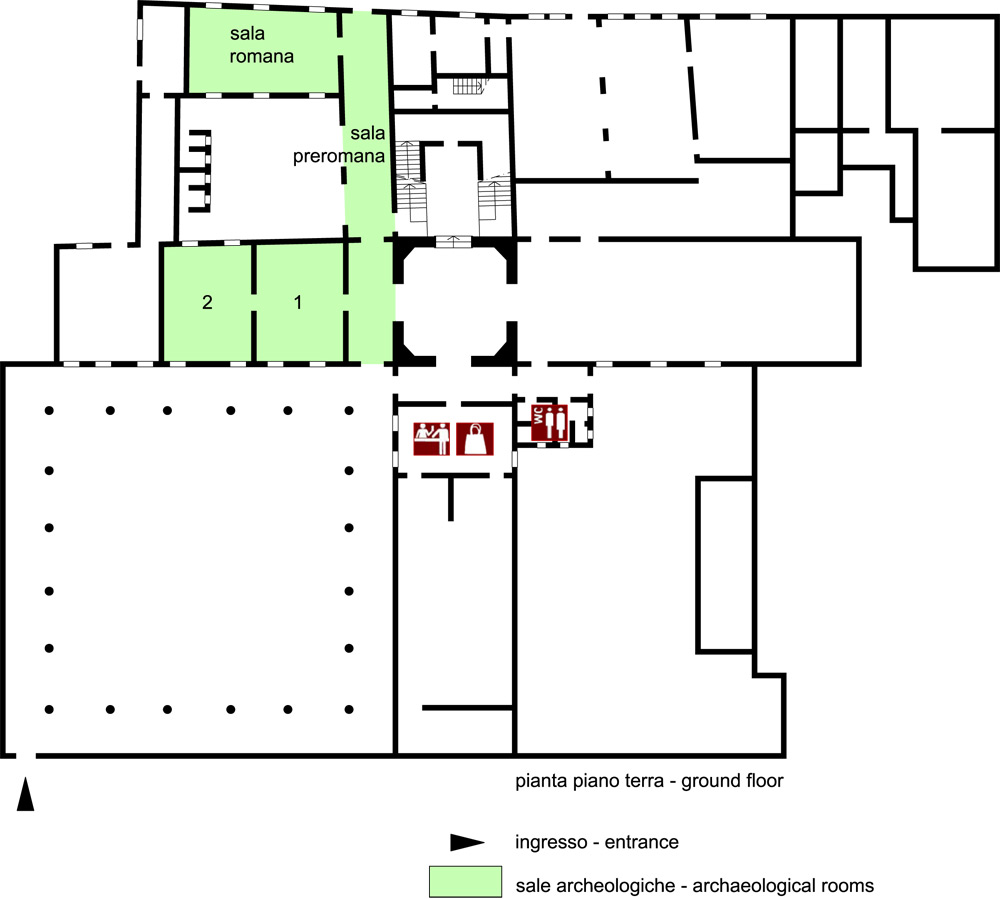

La sezione archeologica del Museo Civico di Bassano del Grappa trova sede all’interno dell’ex Convento di San Francesco, sorto con la chiesa fra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. Il Museo conserva, oltre ad una ampia collezione di ceramiche greche e apule donate dal prof. Virgilio Chini, una ricca documentazione archeologica romana e preromana espressione delle civiltà locali. Il complesso museale accoglie anche una sezione naturalistica, una generosa pinacoteca, una collezione di documenti canoviani e un sostanzioso lapidario.

Storia della collezione museale

La fondazione del Museo Civico di Bassano risale al 1828 ed è legata al lascito testamentario del bassanese Giovanni Battista Brocchi. L’eminente naturalista lasciò alla città le sue raccolte scientifiche, una ricca biblioteca e una ingente somma di denaro per la creazione di un museo pubblico. L’istituto di pubblica cultura conobbe i natali nel 1840, anno in cui la collezione, nel frattempo accresciutasi grazie a numerose donazioni, trovò collocazione nell’attuale edificio. Per quanto riguarda la sezione archeologica è noto come questa si sia formata, nel corso degli anni, grazie a scoperte fortuite o a ricerche sistematiche sul territorio bassanese. Essa venne arricchita nel 1978 dalla collezione di Virgilio Chini, che donò alla città circa 600 vasi magnogreci.

|

Nella sala è custodita gran parte della raccolta Chini. Si tratta di circa 600 reperti ceramici di provenienza pugliese, che contribuiscono a ricostruire la cultura artistica e materiale delle popolazioni (Dauni, Peucezi e Messapi) che abitarono quell’area tra la fine del VII e il II sec. a.C., entrando in contatto con la cultura greca. Nella sala è custodita gran parte della raccolta Chini. Si tratta di circa 600 reperti ceramici di provenienza pugliese, che contribuiscono a ricostruire la cultura artistica e materiale delle popolazioni (Dauni, Peucezi e Messapi) che abitarono quell’area tra la fine del VII e il II sec. a.C., entrando in contatto con la cultura greca.

All’interno della prima vetrina, a destra dell’ingresso, s’incontrano alcuni esempi di produzione vascolare d’importazione corinzia di VII-VI sec. a.C., decorati con il caratteristico fregio zoomorfo a figure nere su fondo chiaro di gusto orientalizzante. Ben presto la ceramica corinzia venne superata da quella attica a figure nere, di cui ci rimangono eccezionali esempi di kylikes con fregi miniaturistici, figure di cavalieri e danze dionisiache e un’anfora con scena di Elena restituita da Menelao. Nella successiva parte della vetrina sono presentate le tipologie ceramiche indigene con decorazione geometrica provenienti dalla Peucezia (metà del VII – inizi del V sec. a.C.). A fianco di questi materiali spicca uno straordinario corredo funerario della seconda metà del VI sec. a.C., che conferma l’acquisizione dei modi ellenici da parte della popolazione locale. Tale corredo è composto da un eccezionale elmo corinzio decorato, un askos daunio bicromo e tre lekythoi attiche a figure nere.

La seconda grande vetrina, a sinistra dell’ingresso, è introdotta da un pannello sulla storia della Puglia dalla Preistoria al V sec. a.C. Le prime ceramiche esposte rappresentano i più antichi esempi di ceramica protoitaliota pugliese, che inizialmente furono affini alla produzione vascolare attica, ma che, verso la fine del V-inizi del IV sec. a.C., si distanziarono dai primitivi modelli e assunsero caratteristiche proprie, come attestato da un’anfora panatenaica a figure rosse del Pittore di Arianna, un cratere a campana del Pittore di Tarporley e uno skyphos lucano del Pittore di Creusa. Ma il più bell’esempio, per qualità e finezza, è l’oinochoe del Pittore di Lecce, sulla quale sono raffigurati diversi personaggi: un atleta con attrezzi da palestra, un’Afrodite con Eros, un giovane satiro, un vecchio Sileno con flauto e un giovane con strigile e flauto. L’ultima sezione della vetrina contiene vasi a figure rosse di tradizione apula accomunati da raffigurazioni di Eros e di Dioniso (tra cui la situla del Pittore Chini, metà del IV sec. a.C.).

La successiva vetrina accoglie diversi esempi di ceramica apula sia di stile piano che di stile ornato. Il primo è rappresentato spesso su supporti ceramici di piccole e medie dimensioni (crateri a campana) ed è decorato da scene semplici. Al secondo stile appartengono invece crateri a volute e anfore panatenaiche con raffigurazioni funerarie o tratte dall’universo mitologico-teatrale.

Al centro della sala spicca una splendida hydria a placchette, forse proveniente dalla messapica Oria e databile all’ultimo trentennio del IV sec. a.C., chiamata in questo modo poiché verniciata di nero e decorata con rilievi applicati (fiori di loto stilizzati, rami d’edera e raffigurazioni di ispirazione mitologica) a imitazione dei prestigiosi vasi metallici contemporanei.

Il percorso museale procede con l’ultima grande vetrina a “C” disposta lungo il lato destro della stanza. Questa accoglie ulteriori esempi di ceramica d’importazione attica a figure nere di VI sec. a.C. (tra cui il cratere a colonnette con Dioniso tra satiri e menadi del Pittore di Lydos) e di ceramica geometrica monocroma peucezia. Importanti sono gli esemplari di ceramica geometrica daunia (VII-V sec. a.C.) contenuti all’interno della stessa vetrina. Questa tipologia, proveniente principalmente dai tre centri produttivi di Ascoli Satriano, Ordoli e Canosa, è rappresentata da attingitoi con uccelli acquatici e figure umane, brocchette, oinochoi e askoi. Notevoli sono anche le tipiche trozzelle messapiche decorate con motivi vegetali e geometrici, la cui fioritura produttiva si ha tra il V e il IV sec. a.C.

Oltre a pochi esemplari di ceramica attica d’importazione a figure rosse del V sec. a.C., in questa vetrina si hanno numerosi esempi di ceramica apula a figure rosse del IV sec. a.C., tra cui una pelike con scena nuziale e un cratere a colonnette con scena di guerriero porgente un kantharos ad una donna. L’ultimo esempio di tipologia ceramica è quello di stile misto, ispirato alla ceramica a fasce e linee naturalistiche delle colonie greche ioniche, che si sviluppa in tutta la Puglia nel V sec. a.C. su richiesta di una clientela più aperta all’influenza artistica greca.

Nella parte conclusiva della sala sono affissi tre pannelli che spiegano la storia, i rinvenimenti archeologici e le tradizioni artistiche delle popolazioni apule.

|

In questa piccola sala continua l’esposizione della collezione di Chini. Al suo interno sono esposte altre ceramiche di provenienza pugliese, una ventina di terrecotte figurate, una raccolta numismatica e una insolita serie di oggetti in bronzo originari dall’Iran. In questa piccola sala continua l’esposizione della collezione di Chini. Al suo interno sono esposte altre ceramiche di provenienza pugliese, una ventina di terrecotte figurate, una raccolta numismatica e una insolita serie di oggetti in bronzo originari dall’Iran.

La prima vetrina sulla destra ospita numerosi esemplari di ceramica di Gnathia (IV sec. a.C.), così chiamata dal luogo del primo ritrovamento, caratterizzata dalla superficie ricoperta da vernice nera sovraddipinta con graffiti di diversi colori.

All’interno della seconda vetrina sono raccolti vasi in ceramica di Gnathia più recenti (III sec. a.C.), distinguibili per la presenza di raffinate baccellature. Sempre nella stessa vetrina sono esposti olle e askoi in ceramica listata canosina di seconda metà IV-III sec. a.C., la cui particolarità risiede nell’apparato decorativo a fasce o listelle parallele.

Proseguendo la visita si incontrano tre piccole vetrine. All’interno della prima sono presenti gutti (contenitori di olio e unguenti in vernice nera) e lucerne in terracotta databili tra il IV sec. a.C. e il II sec. d.C. La seconda e la terza vetrina contengono terrecotte figurate (metà V-III sec. a.C.) di diversa tipologia.

Fa parte della sezione numismatica un consistente quantitativo di monete, battute sia da zecche greche e magnogreche sia da zecche imperiali romane, che copre un arco cronologico compreso tra il VI sec. a.C. e il 498 d.C. Un’intera vetrina è dedicata agli ornamenti preziosi in oro e ambra (fibule, bracciali, collane e pendenti) della collezione Chini, provenienti dalla Puglia e dalla Macedonia.

L’ultima parte della sala custodisce i “bronzi del Luristan”, così definiti dallo stesso Chini, databili tra il II millennio a.C. e il VII sec. a.C. Questi sono divisibili in oggetti del popolo dei monti, tra cui ricordiamo pugnali e punte di freccia (prima e seconda vetrina), e oggetti votivi prodotti dallo stesso popolo stanziatosi in pianura, come i pendenti a forma di animali e gli spilloni con testa a disco (seconda vetrina).

|

All’interno di questa sala sono raccolte le testimonianze archeologiche preistoriche e protostoriche scoperte nel territorio bassanese grazie a raccolte di superficie e a indagini sistematiche. All’interno di questa sala sono raccolte le testimonianze archeologiche preistoriche e protostoriche scoperte nel territorio bassanese grazie a raccolte di superficie e a indagini sistematiche.

Il percorso inizia con l’esposizione di numerosi strumenti in selce divisi per forme, dimensioni e località di rinvenimento. Tra queste ricordiamo Mussolente-località Castellaro, Pove, Marostica-località Erta e Piazzette, San Zenone-Case Beltramini, Bassano-località Boschetto.

La sezione preromana è introdotta da un grande pannello che presenta le dinamiche di popolamento del territorio vicino Bassano a partire dal Bronzo medio e recente (XVI-XII sec. a.C.), periodo in cui lo stanziamento sul territorio divenne capillare.

Nella prima parte della grande vetrina sulla destra sono raccolte le testimonianze provenienti da due piccoli centri del Bronzo medio, sorti nelle zone collinari e collegati ai più grandi villaggi della pianura: l’abitato di Liedolo-colle San Lorenzo e quello di San Giorgio di Angarano. Dal primo proviene un’abbondante quantità di vasellame domestico ad impasto grossolano (olle, anse verticali a nastro o a bastoncello, scodelloni, frammenti di dolii e di vasi biconici), alcune anse con terminazioni lunate o a corna tronche, fusaiole, rondelle fittili e una punta di freccia in selce. Dal nucleo dell’abitato più antico di San Giorgio di Angarano (Bronzo recente), caratterizzato da aspetti della Cultura subappenninica, giungono a noi soprattutto contenitori ceramici di uso domestico, quali olle, dolii e grandi ciste cordonate con grosse prese. Durante il Bronzo finale l’abitato si spostò in un’area terrazzata collinare posta più a sud, dove sono stati rinvenuti manufatti in terracotta connessi sia alla cottura sia al consumo dei cibi, nonché una fibula bronzea decorata.

Nella seconda parte della grande vetrina e nelle restanti teche (poste a lato e di fronte) sono presentate le testimonianze rinvenute nell’area del sepolcreto di San Giorgio di Angarano, che copre un arco cronologico compreso tra l’XI e gli inizi dell’VIII sec. a.C. All’interno della grande vetrina sono esposti da un lato gli oggetti tipici del corredo funerario sia maschile (spilloni, rasoi, fibule ad arco serpeggiante) che femminile (fusaiole, fibule ad arco semplice con diversi tipi di decorazione, armille, fermacapelli e piccoli anelli), dall’altro le urne contenenti le ceneri del defunto (ciotole, grandi tazze con prese, ciste cordonate, vasi biconici, scodelloni troncoconici e olle ornate con solcature) con le scodelle di copertura.

La vetrina seguente ospita alcuni esempi di corredi tombali del Bronzo finale (XI-X sec. a.C.) provenienti sempre dalla medesima necropoli di San Giorgio di Angarano. Le tombe maggiormente rappresentative sono la 70, che comprende un frammento di vaso biconico cinerario in associazione a un torquis e una piccola fibula di carattere femminile, e la 11, tipicamente maschile, composta da una grande urna biconica su basso piede, uno spillone e un rasoio. Il contesto dei reperti contenuti nella vetrina è il medesimo della precedente, con la differenza che qui ci troviamo nella seconda fase della necropoli (inizi dell’età del Ferro). Corredo esemplare di questa fase è quello della tomba 33, in cui sono presenti una grande tazza tronconica cineraria, una scodella di copertura ed una fibula ad arco semplice ingrossato decorato con motivi geometrici. All’interno della stessa vetrina sono presenti testimonianze dell’età del Ferro (VIII-IV sec. a.C.) che comprovano la presenza dei Veneti antichi nel territorio bassanese; tra questi ricordiamo alcuni esempi di vasellame frammentario, una laminetta votiva trapezoidale decorata a sbalzo, una fibula tipo "Certosa", un’ascia ad alette da Romano d’Ezzelino e numerose tipologie di fibule rinvenute in corredi funerari presso Borso del Grappa, località Cassanego.

|

La sala è dedicata ai rinvenimenti archeologici di epoca romana, frutto di sporadiche raccolte di superficie, avvenuti nell’alta pianura a sud di Bassano. Una grande piantina del territorio bassanese indica i luoghi di rinvenimento e la tipologia dei siti in questione (abitato, luogo di culto, necropoli ecc.). La sala è dedicata ai rinvenimenti archeologici di epoca romana, frutto di sporadiche raccolte di superficie, avvenuti nell’alta pianura a sud di Bassano. Una grande piantina del territorio bassanese indica i luoghi di rinvenimento e la tipologia dei siti in questione (abitato, luogo di culto, necropoli ecc.).

Al centro della sala troneggia un’esposizione di materiali fittili provenienti da un impianto produttivo romano, destinato alla produzione di laterizi e terrecotte, ubicato presso la località di San Giorgio di Angarano.

Di fronte è posta un’ampia vetrina che custodisce terrecotte architettoniche, materiale metallico e vetri probabilmente provenienti da ville rustiche sparse nella zona. Le terrecotte architettoniche esposte (lastre Campana, lastre di coronamento, sime e antefisse) provengono tutte da San Giorgio di Angarano e sono di età augustea. Queste forniscono un significativo campione della varietà presente nei repertori decorativi: scene legate al mondo dell’epica, del mito e della religione (Apollo citaredo e Nike sacrificante, scene del ciclo bacchico) e semplici motivi vegetali decorativi (palmette, tralci, cespi d’acanto e spirali). Tra il materiale metallico esposto ricordiamo una fibula a tenaglia del I-III sec. d.C., una fibula a croce latina del III sec. d.C., un’armilla con terminazione a testa di serpente da Bassano, Borgo Margnan (fondo Rigoni), diverse armille, una chiave in bronzo del I-II sec. d.C., un bronzetto di Mercurio in associazione con una lucerna "Firmalampen" da Angarano e un bronzetto raffigurante una vittoria alata del I-II sec. d.C. Si deve ricordare inoltre un ripostiglio scoperto a Mussolente, composto da 117 sesterzi databili tra il 90-96 e il 183 d.C. L’ultima parte della vetrina accoglie materiale vitreo di provenienza incerta, databile tra il I e il IV sec. d.C.

La vetrina successiva espone due eccezionali dischi figurati in lamina di bronzo provenienti da possibili aree santuariali. Il primo, denominato disco di Rosà dal luogo di ritrovamento, riproduce al centro due figure affrontate, probabilmente un uomo e una donna, ed è databile tra la seconda metà del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C. Il disco è stato rinvenuto in associazione con una grande armilla in bronzo a capi annodati di tradizione celtica. Il disco di Marostica invece, databile tra il III e il I sec. a.C., ritrae tre registri di figure: in quello superiore sono rappresentati quattro soggetti maschili di profilo dotati di armi, scudo ed elmo; in quello centrale quattro soggetti maschili resi frontalmente e provvisti di corazza; in quello inferiore due bovini. Il rinvenimento di un oggetto sacro (un simpulum) nello stesso contesto ne conferma la funzione sacra.

L’ultima vetrina contiene spade e altri oggetti metallici longobardi.

|

Tipo di Accesso: Negli orari di apertura

Biglietto: Si

Prezzo: 4 € intero; 3 € ridotto (studenti, over 65, gruppi oltre 15 persone)

Accesso per le Scuole Accesso per le Scuole

A causa dell’ampliamento del Museo Civico di Bassano del Grappa la sezione romana e la collezione Chini rimarranno chiuse al pubblico fino alla fine del 2013.

Sarà sempre possibile effettuare le seguenti attività didattiche:

– A lumi di lucerna

– Sbalziamoci! Artigiani del metallo

– Dallo scavo al museo

– Arte degli antichi vasai

Per ulteriori informazioni vai su www.museobassano.it

Giorni di Apertura

| Orario |

Quando |

Specifiche |

| Estivo/Invernale |

Martedì |

09.00 – 18.30 |

| Estivo/Invernale |

Mercoledì |

09.00 – 18.30 |

| Estivo/Invernale |

Giovedì |

09.00 – 18.30 |

| Estivo/Invernale |

Venerdì |

09.00 – 18.30 |

| Estivo/Invernale |

Sabato |

09.00 – 18.30 |

| Estivo/Invernale |

Domenica |

10.30 – 13.00 e 15.00 – 18.00 |

Tempo suggerito per la visita (in minuti): 90

Servizi igienici Servizi igienici

Bookshop Bookshop

Punti di sosta Punti di sosta

Guide a stampa Guide a stampa

Brochure

Catalogo

Italiano

Pannellistica Pannellistica

Italiano

Didascalie delle opere Didascalie delle opere

Italiano

Visite guidate Visite guidate

Attività didattiche Attività didattiche

Laboratorio didattico Laboratorio didattico

Biblioteca/Centro di Documentazione Biblioteca/Centro di Documentazione

Spazi per altre attività Spazi per altre attività

| Passamani B., Guida al Museo civico di Bassano, Calliano 1975, pp. 10-17, 19-21. |

| Andreassi G., Ceramica italiota a figure rosse della collezione Chini del Museo Civico di Bassano del Grappa, Roma 1979. |

| Rossi F., Ceramica geometrica apula nella collezione Chini del Museo civico di Bassano del Grappa, Roma 1981. |

| Andreassi G., Labellarte M., Maruggi G.A., Patera A. , Ceramica greca della collezione Chini del Museo Civico di Bassano del Grappa, Roma 1990. |

| Andreassi G., Bonomi S., Bianchin Citton E., D’Amico A., Dell’Aglio A., Fozzer S., Labellarte M., Leone C., Lippolis E., Salvatori S., Tarditi C., Ceramica sovradipinta, ori, bronzi, monete della collezione Chini del Museo Civico di Bassano del Grappa, Roma 1995. |

| Musei e raccolte archeologiche del Veneto , a cura di Di Mauro A., Dosson di Casier 2004, pp. 137-139. |

| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d’Italia), Roma 2009, pp. 372-375. |

|