|

|

Scheda

Museo di Storia Naturale e Archeologia – Montebelluna

|

Via Piave 51 (Villa Biagi) – 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423 300465 – Fax 0423 602284 |

|

|

Presentazione

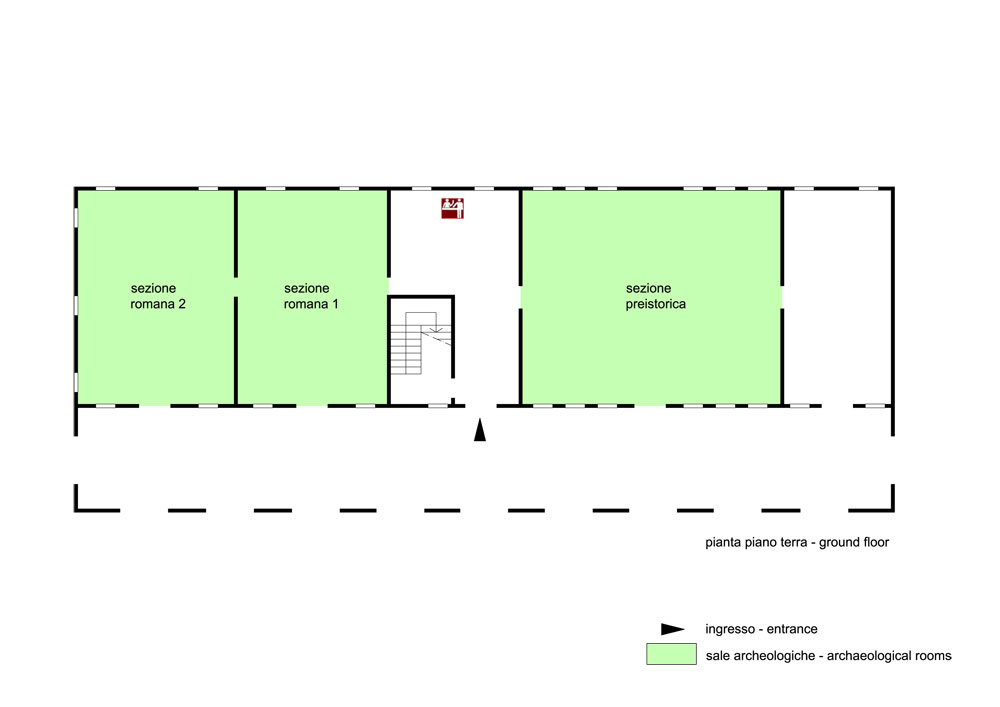

Il Museo Civico di Montebelluna è una struttura strettamente connessa con il territorio, in quanto si occupa, attraverso la raccolta, l’esposizione e lo studio dei reperti esposti, di studiare e divulgarne la memoria storico-archeologica. Il museo è strutturato in due sezioni: una naturalistica e una archeologica. La collezione archeologica è composta da reperti relativi alle raccolte di superficie o agli scavi che negli anni hanno interessato il territorio di Montebelluna e dintorni. Oltre allo spazio espositivo permanente, la struttura comprende anche un centro di documentazione, un’aula studio, sale conferenze, depositi e diversi laboratori didattici.

Storia della collezione museale

Il Museo Civico di Storia Naturale fu istituito nel 1984 all’interno della splendida villa Biagi, grazie all’iniziativa del gruppo speleologico locale e dell’amministrazione comunale. La collezione naturalistica è frutto di donazioni da parte di privati cittadini e di ricerche nel territorio; quella archeologica proviene prevalentemente da attività di scavo condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici nel territorio montebellunese.

|

Il percorso espositivo inizia con le principali tappe dell’evoluzione umana, esemplificate attraverso la seriazione dei crani dei primi ominidi e dei loro strumenti. La visita prosegue con alcuni materiali litici di età paleolitica e mesolitica, quindi con quelli appartenenti all’età neolitica. Sono qui esposti vasi appartenenti alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (prima metà del IV millennio a.C.) e a quella d’influenza subappenninica e di Chassey-Lagozza, rinvenuti presso il sito di Valle San Lorenzo a Cornuda. Nella stessa area è stata ritrovata un’abbondante quantità di materiali litici e di resti ossei animali. La stessa vetrina contiene ulteriori testimonianze preistoriche scoperte nel territorio circostante Montebelluna, come diversi esempi di industria litica del tardo Neolitico-inizi dell’età del Rame e reperti del Bronzo Medio e Recente. Il percorso espositivo inizia con le principali tappe dell’evoluzione umana, esemplificate attraverso la seriazione dei crani dei primi ominidi e dei loro strumenti. La visita prosegue con alcuni materiali litici di età paleolitica e mesolitica, quindi con quelli appartenenti all’età neolitica. Sono qui esposti vasi appartenenti alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (prima metà del IV millennio a.C.) e a quella d’influenza subappenninica e di Chassey-Lagozza, rinvenuti presso il sito di Valle San Lorenzo a Cornuda. Nella stessa area è stata ritrovata un’abbondante quantità di materiali litici e di resti ossei animali. La stessa vetrina contiene ulteriori testimonianze preistoriche scoperte nel territorio circostante Montebelluna, come diversi esempi di industria litica del tardo Neolitico-inizi dell’età del Rame e reperti del Bronzo Medio e Recente.

Il resto della sala è dedicato all’età del Ferro (I millennio a.C.) e al centro protostorico di Montebelluna, posizionato strategicamente all’imboccatura della Valle del Piave, a controllo dei traffici tra i centri di pianura, quelli prealpini e quelli della valle danubiana. Le informazioni che abbiamo però provengono perlopiù da studi operati sui sepolcreti cittadini: la necropoli di S. Maria in Colle e quella di Posmon.

Inizialmente sono presentati oggetti provenienti da rinvenimenti sporadici, tra i quali ricordiamo: vasi (olle, coperchi, un vaso situliforme e una cista), oggetti di abbigliamento personale (fibule, spilloni e ganci di cintura), oggetti di ornamento personale (ago crinale, bracciale, anelli, pendagli e oggetti da toilette) e utensili (rocchetto, fusaiole, un’ascia "ad alette", una cote e aghi).

Le successive tre vetrine raccolgono i corredi delle tombe ad incinerazione, sia in fossa che a cassetta, rinvenute nell’area di S. Maria in Colle e databili al VI sec. a.C. Degna di nota è la sepoltura 12, in cassetta, a cui viene dedicata un’intera vetrina, contenente una situla in lamina di bronzo, con coperchio in ceramica, armi, un prezioso astuccio in lamina di bronzo decorata a sbalzo e un anellino, testimonianti l’elevato ceto del defunto.

Le restanti sei vetrine sono dedicate ai corredi della necropoli di Posmon, ascrivibili ad un arco cronologico compreso tra la fine del VII e il IV sec. a.C. Fra questi spiccano, nella prima vetrina, quello della tomba 62, che, oltre al tipico vaso ossuario con ciotola e ad un frammento di tazza in bronzo, contiene diverse fibule (di cui una con arco a cavallino con cavaliere), e quello della sepoltura 54, che presenta un ricco corredo (fusaiole, rocchetti, spillone, gancio di cintura) ritrovato all’interno di un vaso-ossuario in ceramica decorato a borchiette bronzee.

La tomba 30 presenta un altro importante corredo, poiché all’interno dell’olla ossuario sono stati rinvenuti due cinturoni figurati che si configurano come importanti esempi dell’Arte delle Situle.

La tomba 42, appartenente ad una coppia, rappresenta la sepoltura più ricca di Montebelluna. Il suo corredo è costituito da una situla bronzea, un astuccio bronzeo, armi in ferro, vasetti ceramici, una coppa zonata, fibule, armille, anellini e manufatti tubolari in bronzo. L’ultima vetrina accoglie i resti di tre sepolture venute in luce più recentemente presso Le Rive di Posmon (metà VI-metà IV sec. a.C.).

|

All’interno di questa sala sono illustrate le diverse modalità di sepoltura di età romana attestate a Montebelluna e nel suo territorio. Sono presenti due urne quadrangolari con incavo centrale per la raccolta delle ceneri (I sec. d.C.), una stele a pseudoedicola con i busti di due defunti vestiti con mantello e tunica (I sec. d.C.) e le ricostruzioni di una sepoltura in anfora segata e capovolta e di una tomba alla cappuccina. La maggior parte di questi manufatti funerari proviene dalle necropoli di S. Maria in Colle e di Posmon, occupate senza soluzione di continuità dall’età del Ferro a tutta l’epoca romana. All’interno di questa sala sono illustrate le diverse modalità di sepoltura di età romana attestate a Montebelluna e nel suo territorio. Sono presenti due urne quadrangolari con incavo centrale per la raccolta delle ceneri (I sec. d.C.), una stele a pseudoedicola con i busti di due defunti vestiti con mantello e tunica (I sec. d.C.) e le ricostruzioni di una sepoltura in anfora segata e capovolta e di una tomba alla cappuccina. La maggior parte di questi manufatti funerari proviene dalle necropoli di S. Maria in Colle e di Posmon, occupate senza soluzione di continuità dall’età del Ferro a tutta l’epoca romana.

In seguito agli scavi condotti nel 1986, è emersa un’altra rilevante area necropolare: il sepolcreto tardoromano di Vidor (IV-V sec. d.C.), caratterizzato da tombe prevalentemente ad inumazione e da corredi di un certo pregio per la presenza di rilevanti oggetti d’ornamento e di suppellettili da mensa.

All’interno della stessa sala sono presenti anche alcuni materiali provenienti da complessi abitativi di età romana rinvenuti nel territorio di Montebelluna: elementi di tubatura fittile di forma cilindrica, una fistula plumbea, mattoni, laterizi e tegole bollati, anfore, pesi da telaio e macine. Tali materiali sono posti sopra un mosaico bicromo, forse riconducibile al cubiculum di una villa rinvenuta presso S. Maria in Colle.

|

In questa sala sono esposti corredi provenienti dalle necropoli romane pedecollinari di S. Maria in Colle e Posmon e da quelle di pianura di Guarda, Caonada e S. Anna. In questa sala sono esposti corredi provenienti dalle necropoli romane pedecollinari di S. Maria in Colle e Posmon e da quelle di pianura di Guarda, Caonada e S. Anna.

La prima vetrina che si incontra sulla destra è tipologica, ossia raccoglie le diverse categorie di oggetti che frequentemente si trovano nei corredi tombali romani: stoviglie da cucina e da mensa (olle, coperchi, ciotole, bicchieri e cucchiai), lucerne, oggetti da lavoro (conocchia in osso, aghi da cucire in bronzo e pesi da telaio), oggetti da toilette (specchi, una coticula e uno spathomele), oggetti d’abbigliamento e ornamento (fibule, anelli, pendenti e castoni di anello) e oggetti vitrei (balsamari e unguentari). Il percorso prosegue con due vetrine che ospitano i reperti dalla necropoli di S. Maria in Colle; tra questi si segnala il corredo della tomba multipla 75, costituita da tre ossuari recanti il nome graffito della gens (famiglia) di appartenenza, tre olpi, tre bicchieri, di cui uno di tipo "Aco" (fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.), tre patere, un mestolino in bronzo (forse con valore rituale), quattro monete, un dado, uno specchio ed una fibula.

La vetrina successiva accoglie due corredi funerari da Posmon: quelli della tomba 50 e della tomba 19, entrambe in anfora segata. All’interno della teca successiva sono raccolte le testimonianze funerarie provenienti da vari complessi sepolcrali: necropoli di Guarda (tomba 1 e 2), necropoli di Caonada, fondo Sernaglia (tomba 2) e necropoli di S. Anna, fondo Tessariol.

Al centro della stanza è presente una vetrina che espone i corredi provenienti dai recenti scavi condotti a Posmon, località Le Rive. Fra questi spicca quello della tomba 100 (fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.), costituito da un ricco servizio da mensa: un coppetta in ceramica sigillata nord italica, una brocca in vetro soffiato azzurro, una coppetta in vetro soffiato giallo, un bellissimo e raffinatissimo balsamario a bande d’oro, una lucerna e una moneta.

Al centro della sala è presente anche un’altra vetrina, che accoglie il corredo della tomba 1, composta da quattro deposizioni, rinvenuta nella necropoli di Caonada. Alla stessa necropoli appartengono i corredi presentati nelle tre vetrine successive. Tra questi vanno segnalati quello della sepoltura 5, costituito da tre ossari (sepoltura plurima) con coperchio, due patere, due olpi, tre biccheri, di cui uno di tipo "Aco", una coppetta a pareti sottili, due specchi, due balsamari di cui uno in vetro giallo, tre assi augustei, tre aghi in ferro, due conchiglie, due coticulae, due coti, un ago crinale in osso e una fibula di tipo “Aucissa”, e quello della sepoltura 4, composto da un ossuario con inciso sulla spalla il nome di Pusila (la defunta), frammenti di fibula di tipo “Aucissa”, un’armilla, una conchiglia, una moneta, un’olpe, un bicchiere e una patera a vernice nera.

L’ultima vetrina della sala ospita materiali di eccezionale bellezza (soprattutto vitrei), provenienti dalla necropoli romana di S. Maria in Colle, caratterizzata da tombe a cassetta e alla cappuccina.

|

Tipo di Accesso: Negli orari di apertura

Biglietto: Si

Prezzo: Intero 3,00 €, Ridotto 2,00€, Scolaresche 1,00 €, Visita Guidata (massimo 30 persone) 30,00 €.

Accesso per le Scuole Accesso per le Scuole

Accessibilità Disabili Accessibilità Disabili

Giorni di Apertura

| Orario |

Quando |

Specifiche |

| Estivo/Invernale |

Martedì |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

| Estivo/Invernale |

Mercoledì |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

| Estivo/Invernale |

Giovedì |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

| Estivo/Invernale |

Venerdì |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

| Estivo/Invernale |

Sabato |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

| Estivo/Invernale |

Domenica |

9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 |

Tempo suggerito per la visita (in minuti): 45

Servizi igienici Servizi igienici

Parcheggio Parcheggio

Bookshop Bookshop

Punti di sosta Punti di sosta

Guide a stampa Guide a stampa

Brochure

Italiano

Pannellistica Pannellistica

Italiano

Didascalie delle opere Didascalie delle opere

Italiano

Visite guidate Visite guidate

Attività didattiche Attività didattiche

Laboratorio didattico Laboratorio didattico

Biblioteca/Centro di Documentazione Biblioteca/Centro di Documentazione

Spazi per altre attività Spazi per altre attività

| Museo Civico Bellona. Montebelluna. Breve guida alla sezione archeologica , a cura di Manessi P. , Montebelluna 1992. |

| Celi M. , Guida del Museo di Storia Naturale e di Archeologia di Montebelluna, Rasai di Seren del Grappa 2004. |

| Musei e raccolte archeologiche del Veneto , a cura di Di Mauro A., Dosson di Casier 2004, pp. 85-89. |

| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d’Italia), Roma 2009, pp. 417-418. |

|