|

||||

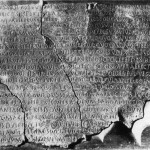

L’età romana repubblicanaLa romanizzazione tra III e II sec. a.C.Il divenire storico della regione conosce evoluzioni importanti e ricche di conseguenze a partire dalla fine del III sec. a.C., quando le genti venete intensificarono le relazioni con la potenza di Roma; questa diveniva da allora padrona di tutta l’Italia a sud degli Appennini e si mostrava desiderosa di proiettare anche verso le grandi pianure settentrionali la sua sfera di influenza. Si pensa che già all’inizio del IV sec. a.C. il popolo veneto abbia stretto un rapporto di collaborazione con Roma; narrano infatti le fonti che in occasione dell’attacco di Brenno alla capitale (tra il 390 e il 386 a.C.) i Veneti abbiano attaccato le sedi dei Celti in Pianura padana (Polibio, Historiae, II, 18, 2-3), contribuendo a determinare il loro rapido ripiegamento verso nord. Vi è incertezza tra gli studiosi circa l’effettivo coordinamento militare tra Veneti e Romani nella specifica occasione; come incerto resta il peso della ricchissima tradizioni letteraria greca e poi latina (Sofocle, Accio, Catone) sulla comune origine troiana dei due popoli (tramite i due fondatori Antenore e Enea). E’ certo tuttavia che la tradizione leggendaria si diffuse assai presto a Roma ed agì come fattore di potenziamento della collaborazione tra le due realtà dell’Italia antica. Se resta così in qualche modo poco certa l’origine delle relazioni amichevoli con Roma, possiamo con sicurezza affermare che queste vennero a codificarsi in forma precisa in un’epoca molto precoce. Un rapporto privilegiato tra Roma e il Veneto è attestato infatti dall’instaurarsi di relazioni diplomatiche già dal 225 a.C., quando Veneti e Cenomani si allearono alla potenza italica in funzione antigallica offrendo un contingente di 20.000 uomini (Polibio, Historiae, II, 23, 2-3; II, 24, 7-8). Dopo la sconfitta delle tribù galliche a Clastidium (222 a.C.), l’avanzata di Roma verso la pianura fu rafforzata dalla fondazione delle colonie di Piacenza e Cremona (218 a.C.), ma subì un colpo negativo in seguito all’invasione di Annibale della seconda guerra punica. Anche in questa circostanza (Silio Italico, Punica, VIII, 602-604), sembra che un contingente di soldati veneti abbia combattuto a fianco dei Romani. Trascorse le peripezie della lotta con la rivale mediterranea, Roma riprese le posizioni perdute nel bacino del Po e tornò a sostenere la colonizzazione con centri come Piacenza e Cremona (rinforzate nel 190 a.C.), Bologna (189 a.C.), Modena e Parma (183 a.C.); importante fu il ruolo tenuto nel processo di romanizzazione dal tracciamento nel 187 a.C. della grande strada detta via Aemilia dal nome del console Marco Emilio Lepido; con essa venne stabilito un grande asse generatore urbano e agrario dell’intera cispadana (Tito Livio, Ab urbe condita, XXXIX, 2, 10). Nello stesso periodo il Venetorum angulus (Tito Livio, Ab urbe condita, V, 33, 10) non fu oggetto di alcun intervento militare di “sottomissione”, né conobbe alcun intervento di colonizzazione; l’unica eccezione nell’arco nord-adriatico è costituita dal caso della colonia latina di Aquileia (181 a.C.), posta ai margini del territorio abitato dai Veneti e comunque all’esterno della regione qui esaminata. In questo clima di pacifico intervento di Roma nel Veneto, l’ingerenza non mascherata dello Stato centro-italico si fece sentire in più occasioni fino a stabilire forme di subordinazione del territorio e delle sue realtà socio-politiche al dominio romano. In questo senso, un celebre episodio del 175 a.C. (o 174 a.C.) è costituito da una gravissima rivolta (seditio) interna alla città di Padova, narrata da Tito Livio (Tito Livio, Ab urbe condita, XLI, 27, 3-4), che venne repressa e risolta dal console (o proconsole) M. Emilio Lepido per richiesta degli stessi patavini. L’evidente potere assunto dai magistrati romani sulle comunità del Veneto trova una manifestazione ancor più forte in quattro documenti epigrafici recuperati nei territori euganeo e berico interposti tra le città venete di Padova, Vicenza ed Este. Tre di queste celebri iscrizioni ricordano infatti l’intervento diretto del proconsole Lucio Cecilio Metello Calvo nel 141 a.C. per ricomporre una lotta sorta per il confine dei territori tra Padova e Este (dal Monte Venda, ora ad Este Museo nazionale atestino: CIL, I2, 633 = V, 2491 = ILS, 5944a = ILLRP, 476. Da Galzignano, ora ad Este Museo nazionale atestino: CIL, I2, 2501 = ILLRP, 476 = AE 1923, 64. Da Teolo, ora a Padova Museo civico: CIL, I2, 634 = V, 2492 = ILS, 5944 = ILLRP, 476).  I cippi confinari di Galzignano (a sinistra) e di Teolo (a destra) con le iscrizioni confinarie con cui il proconsole L. Caecilius stabilì nel 141 a. C. i confini tra Atestini e Patavini Un quarto testo (da Lobia presso Lonigo) fissa su ordine del proconsole Sesto Attilio Serrano nel 135 a.C. la demarcazione tra gli agri di Vicenza ed Este (da Lobia, ora a Verona Museo Maffeiano: CIL, I2, 636 = V, 2490 = ILS, 5945 = ILLRP, 477). Il ricorso da parte delle comunità locali al potere di Roma per risolvere contese relative a territori loro pertinenti e la forza decisionale dimostrata nell’occasione dall’emissario di Roma – terminos finisque ex Senati consulto statui iusit – non lasciano dubbi sul fatto che la volontà del governo romano avesse peso notevole nelle più importanti decisioni relative al controllo del paese dei Veneti. L’importanza della gestione territoriale nelle questioni venete trova anche riflesso, intorno alla metà del II secolo a.C., nella politica intrapresa da Roma per la stesura di nuove arterie stradali o di rifacimento delle vecchie piste protostoriche. A cavallo della metà del II sec. a.C. (tra il 175 e il 153 a.C. o il 131 a.C.) si costituiscono alcune fondamentali direttrici; molti dubbi sussistono sulla cosiddetta via di Lepido da Bologna ad Aquileia; è invece certa la sistemazione della via Postumia da Genova ad Aquileia e della via Annia da Adria (o Bologna) ad Aquileia, che interessano in pieno il territorio veneto e costituirono i veri vettori preferenziali di commerci, milizie, magistrati, idee ed altro che “fecero” il Veneto romano. La presenza sempre più attiva ed intraprendente di Roma nella regione fu decisiva in chiave difensiva alla fine del II sec. a.C. nell’occasione delle rapide migrazioni delle popolazioni germaniche alla ricerca di nuove sedi di stanziamento (Floro, Epitomae, I, 38, 1). Queste popolazioni rinnovarono negli ultimi anni del secolo le loro minacce e una delle tribù, quella dei Cimbri, irruppe lungo la valle dell’Adige, annientò le difese predisposte dal console Quinto Lutazio Catulo e fece ingresso nelle aree dell’alta pianura padana (Plutarco, Marius, XV, 6; XXIII, 2-7; Tito Livio, Periochae, LXVIII; Floro, Epitomae, III, 3, 11; Frontino, Stratagemata, I, 5, 3 e IV, 1, 14; Valerio Massimo, V, 8; Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XXII, 6, 11). I Cimbri vennero però vinti dalle legioni di Gaio Mario nel luglio del 101 a.C. ai Campi Raudii, presso Vercellae, località da ubicare nell’area rodigina o deltizia padana. Si può quindi affermare che già alla fine del II sec. a.C. vari eventi rivelano lo stabilirsi di un controllo romano sul Veneto, che dimostra un rapporto di forze sbilanciato verso Roma, ma pure non conflittuale o impositivo. Tale forma di incontro tra mondo italico e ambiente veneto aveva le sue radici anche in un riconoscimento da parte di Roma di un assetto sociale, economico e politico delle singole entità protourbane venete assolutamente solido che le rendeva capaci per lo meno di “contrattare” modi e tempi della proprie pur inevitabili trasformazioni. L’integrazione nello Stato romano durante il I sec. a.C.Gli eventi del II secolo avevano gettato le basi per l’ingresso del territorio veneto e delle sue comunità nello Stato romano. In questo senso la svolta decisa matura tra la fine dello stesso secolo e gli inizi del I sec. a.C. Questo periodo è stato visto come la vera e immediata “vigilia” di quel grandioso processo di romanizzazione che in meno di un secolo farà delle regioni adriatiche e del Veneto una delle aree geografiche più influenti sotto il profilo economico, sociale e culturale dello Stato romano. Va anche sottolineato come le ricerche più recenti abbiano fornito di questo fenomeno della romanizzazione un quadro più complesso e articolato di quanto in passato si pensava. È stata così definitivamente abbandonata l’idea di una trasformazione rapida delle comunità venete quale frutto di condizionamenti imposti dall’esterno. Tale semplicistica logica è stata sostituita da una visione molto più sfaccettata, in cui prevale l’idea di uno scambio culturale tra un mondo dominante latino e una società veneta comunque evoluta veneta. Così pure è emersa con forza l’idea che l’attrazione del mondo veneto verso modelli culturali italici sia avvenuta prima del momento della concessione dei diritti municipali (anni 50-40 a.C.). Un fase cruciale è infatti già rappresentata dai fatti successivi alla guerra sociale che avevano dilaniato (90-89 a.C.) tutto l’ambito dell’Italia; allora il governo romano concesse a tutte le comunità tra il Po e le Alpi il diritto latino. Le principali città venete divennero colonie latine (Asconio Pediano, Argumentum in M. Tullii Ciceronis orationem Pisonianam, 2-3: … Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii) favorite dall’acquisizione dei diritti di residenza a Roma, di voto a Roma, di matrimonio con soggetti di diritto romano e del diritto di ottenere la piena cittadinanza romana dopo aver rivestito cariche pubbliche nelle città d’origine. Inoltre divenne fondamentale l’acquisizione dello ius commercium, grazie al quale le comunità venete potevano entrare in diretta relazione commerciale con lo sterminato mondo mercantile romano. Queste concessioni stimolarono anche una spinta delle comunità ad acquisire modelli sociali, culturali, tecnologici ed economici propri del mondo italico in un fenomeno che è stato definito di “autoromanizzazione”. Emblematico di questa volontà di adesione a schemi allogeni è l’adozione di tipologie architettoniche tipicamente romano-italiche. L’integrazione del Veneto nel mondo romano assunse così caratteri fortemente “bidirezionali” in cui agli stimoli venuti dal centro-Italia fece riscontro una forte attività di trasformazione basata su spinte interne della società locale. Un fenomeno fondamentale in questa complessa dinamica è stato indicato nello stabilirsi di soggetti italici entro le comunità locali (per es. ad Altino e Concordia), che operarono da stimolo all’acquisizione di modelli italici in ogni campo della vita sociale. Il quadro amministrativo della prima metà del I sec. a.C. vede anche la costituzione tra il 100 e il 59 a.C. (forse l’81 a.C.), della provincia Cisalpina sottoposta all’imperium di un magistrato romano. In questo scenario assai variegato, una spinta decisiva verso l’ingresso delle regioni venete nello Stato romano venne dalle ripetute presenze in Cisalpina e in Veneto del futuro dittatore Cesare. Egli ottenne il controllo della Gallia Cisalpina per due quinquenni dal 59 a.C. e vi soggiornò ripetute volte, accolto entusiasticamente dai centri visitati. Furono anni in cui Cesare sostenne quella che le fonti chiamano la causa Transpadanorum (Cicerone, De officis, III, 22, 88; Sallustio, Historiarum fragmenta, I, 77, 14-15), un largo movimento cioè che già dal 77 a.C. intendeva concedere la piena cittadinanza agli abitanti delle regioni settentrionali. La devozione dei Veneti a Cesare si manifestò più volte durante le imprese militari del generale, e particolarmente nel caso della battaglia di Curicta (Veglia in Illiria) del 49 a.C. contro Pompeo, in cui un manipolo di opitergini si diedero la morte reciprocamente per non cadere nelle mani degli avversari (Floro, Epitomae, II, 13, 30-33). Le pressioni e i movimenti politici così avviati da Cesare originarono tra gli anni 49 e 41 a.C. un percorso legislativo (Lex Rubria de Gallia Cisalpina, Lex Roscia, Lex Iulia municipalis) che condusse alla concessione della cittadinanza romana a tutti i membri delle comunità venete trasformando in municipi i principali centri urbani regolati dalle leges municipales.  Frammento Atestino. Questa tavola frammentaria in bronzo, rinvenuta nel 1880 ad Este, porta riferimenti alle competenze dei magistrati locali e alla lex Roscia del 49 o del 41 a.C. I provvedimenti del decennio tra il 50 e il 40 a.C. venivano solo a sanzionare uno stato di fatto già ormai evidente che vedeva l’area veneta già profondamente intrisa di cultura italica. E’ da riconoscere che negli anni immediatamente seguenti l’uccisione di Cesare alcuni centri del Veneto dovettero vivere momenti assai difficili per la loro lealtà dimostrata verso il Senato contro Antonio e per le ritorsioni che da questo dovettero subire dopo il 43 a.C.. Padova, tra gli altri, subì le rappresaglie più dure, ma l’occultamento di numerosi tesoretti monetali ad Altino, Oderzo e Montegrotto di monete degli anni 44, 43, 42 a.C. sembrano dimostrare che gli anni finali del decennio in questione furono difficili anche per molte altre comunità. Subito dopo, e in particolare dopo la pacificazione successiva alla battaglia di Azio (31 a.C.), la piena romanitas ottenuta stimolò un ulteriore decisa accelerazione verso la trasformazione della società, delle città e del territorio. Le indagini archeologiche più recenti hanno infatti evidenziato una concentrazione di interventi urbanistici da porsi proprio nei decenni che seguono la municipalizzazione dei centri. Va però notato come nel campo dell’organizzazione insediativa le modifiche avvennero nel solco di una netta continuità con il passato. Significativo è ad esempio il fatto che tutti i principali centri protourbani dell’età veneta vennero elevati a municipio, e che nessuno di essi manifestò segni forti di cesura insediativa; nel solo caso di Verona si assiste al trasferimento dell’abitato dalle pendici del colle di S. Pietro all’area pianeggiante entro l’ansa dell’Adige. Altrettanto importante sembra la continuità di vita, pur con ovvie trasformazioni, di tutti i santuari della regione tra I secolo a.C. e I secolo d.C. Gli unici episodi di discontinuità nel quadro delle città possono essere individuati nei trasferimenti di ex soldati presso i due centri veneti di Concordia e di Ateste, divenuti nell’occasione coloniae. La prima accolse i nuovi cittadini probabilmente tra il 42 e il 40 a.C., ricevendo un contingente di militi di cui si ignorano origine e legione di appartenenza. La seconda vide l’arrivo di molti veterani, alcuni dei quali hanno il cognome di Actiacus per la partecipazione allo sconto navale del 31 a.C. Tutte le fondamentali trasformazioni di carattere politico e amministrativo intervenute tra il 50 e il 40 a.C. dovettero avere importanti riflessi anche nell’organizzazione del territorio. Pur se anche in questa circostanza si dovette operare nel senso della continuità, sembra che in questa occasione vennero stabiliti i confini dei municipi. Inoltre è assai probabile che proprio da questo momento iniziarono a progetti di grande organizzazione territoriale che presero il nome di centuriazioni. In questo scenario di interventi territoriali si inserisce la notizia, riferita dallo storico Velleio Patercolo (Velleio Patercolo, Historiae Romanae, II, 76, 2), di “grandi e splendide azioni” messe in essere da parte di Gaio Asinio Pollione intorno ad Altino e alle altre città della regione.

|

||||

|

Crediti | Mappa del sito | Admin |

||||