| Piazzetta San Marco 17 - 30100 Venezia (VE)

Tel. 041 5225978 - Fax 041 5225978 |

Sito Web http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/index.php?it/6/museo-archeologico-nazionale;

http://www.museoarcheologicovenezia.wordpress.com |

|

Presentazione

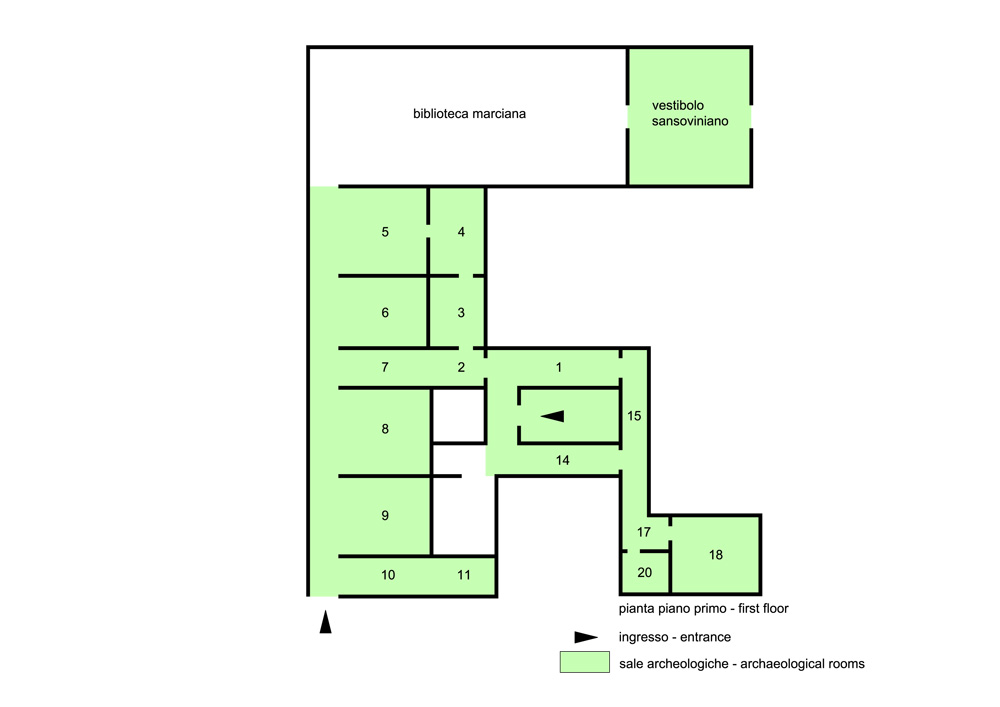

Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, ospitato negli ambienti delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco, può essere definito a buon diritto come l’erede dell’antico Statuario Pubblico della Serenissima, il nucleo fondante della collezione che appare oggi parzialmente riallestito nel Vestibolo della Biblioteca Nazionale Marciana. La raccolta del Museo Archeologico consta di una straordinaria collezione di sculture greche e romane, cui si affiancano un cospicuo nucleo di monete antiche, splendide gemme e cammei, manufatti in bronzo, ceramiche, antichità egizie e assiro-babilonesi e prestigiosi reperti tardo antichi.Storia della collezione museale

Il Museo Archeologico Nazionale di Venezia affonda le sue radici più remote nell’istituzione dello Statuario Pubblico della Serenissima, nato sul finire del Cinquecento grazie alle donazioni di Domenico e Giovanni Grimani. Allestito originariamente nell’Antisala della Libreria di San Marco, attuale Vestibolo della Biblioteca Nazionale Marciana, lo Statuario rappresentava all’epoca uno dei primi musei pubblici d’arte antica di tutta Europa e costituì per secoli un celebre e frequentato polo di riferimento culturale. Trasferito nel Palazzo Ducale nel 1812, il Museo Archeologico fu nuovamente spostato negli anni Venti del Novecento presso le sale dell’ex palazzo Reale, dove si trova ancora oggi; l’allestimento dell’epoca si deve al professor Carlo Anti. Più recentemente, nel 1997, è stata riproposta una parziale ricostruzione di due pareti dello Statuario Pubblico della Serenissima all’interno del Vestibolo della Biblioteca Nazionale Marciana. Il Museo Archeologico Nazionale, che custodisce anche collezioni di proprietà civica, fa parte del percorso unico dei musei marciani assieme a Palazzo Ducale, Museo Correr e Libreria Sansoviniana.

|

|

Sala I La prima sala del museo ospita interessanti manufatti lapidei, come stele funerarie e iscrizioni greche, relative a trattati di alleanza stipulati fra città cretesi (II sec. a.C.), e rilievi e frammenti di sculture romane (altorilievo di Mitra e il toro, piede di statua colossale). |

Sala II - Collezione numismatica Il secondo ambiente museale è costituito dal corridoio che introduce alle sale della collezione statuaria greca. Nelle vetrine disposte lungo le pareti laterali è presentata una rassegna sintetica del ricchissimo patrimonio numismatico del museo (quasi 9000 esemplari), con l’esposizione di monete che coprono un arco cronologico esteso dall’età greca a quella bizantina (alcune di queste sono attualmente in restauro). Nelle vetrine sono esposti anche i due ricchi ripostigli di monete romane di Meolo e di Martellago. |

Sala III - Sculture del V secolo a.C. Inizia con questa sala il cosiddetto “percorso cronologico” attraverso la straordinaria collezione di sculture greche e romane del museo. Nell’ambiente sono custodite, prevalentemente, copie romane di opere greche del V sec. a.C.

Lungo la parete di sinistra si possono distinguere una statua di Artemide in stile arcaizzante (metà del I sec. d.C.), con testa in gesso ricostruita sul modello di una copia pompeiana; una testa di Hermes, replica romana di un originale in bronzo attico della metà del V sec. a.C. (forse opera di Agoracrito); una testa di Kore, replica romana di un originale in bronzo della cerchia di Calamide (metà del V sec. a.C.).

Sulla parete di fondo, ai lati della porta, incombono due statue gemelle di grandi dimensioni che riproducono le Cariatidi. Entrambe datate al II sec. d.C., costituiscono un esempio di rielaborazione classicistica romana da un modello della seconda metà del V sec. a.C.; la testa della cariatide di sinistra (rinvenuta acefala) è un calco in gesso della.

Lungo la parete di destra si segnalano, in particolare, una testa femminile originariamente pertinente ad un altorilievo attico della prima metà del IV sec. a.C. e un grande candelabro composito, ricostruito con parti antiche (ultimo quarto del I sec. d.C.) e parti moderne. |

Sala IV - Originali greci di età classica A differenza di quanto visto nella precedente, in questa sala sono custoditi solo originali greci. Le statue, provenienti da località dell’Egeo (Grecia, Creta, Asia Minore) ed entrate a far parte delle collezioni di Giovanni Grimani e di Federico Contarini, sono tutte databili tra la fine del V e la prima metà del IV sec. a.C.

Degno di nota è il nutrito gruppo di statue femminili di dimensioni inferiori al vero, dette “peplophoroi” (che indossano il peplo), raffiguranti divinità e offerenti. Tra queste sculture, che provengono forse da un santuario greco, si segnalano due statue di Demetra, diversamente riconducibili ad un tipo elaborato da Cefisodoto, di produzione attica (prima metà/metà del IV sec. a.C.); una statua di Kore di scuola ionica, datata agli inizi del IV sec. a.C.; la cosiddetta “Abbondanza Grimani”, di scuola attica (fine V-inizi IV sec. a.C.), restaurata in età rinascimentale.

Molto interessante è anche una statua di Atena, di scuola attica (410 a.C. circa), con testa romana del II sec. d.C. assemblata al corpo in occasione di un restauro rinascimentale. |

Sala V - Sculture del V e IV secolo a.C. La quinta sala contiene, perlopiù, sculture greche del V-IV sec. a.C. e copie romane di altre statue greche di età classica.

Tra gli originali greci si possono segnalare una serie di rilievi funerari e votivi di produzione attica ( V-IV sec. a.C.); una testa di Atena del tipo Parthenos di Fidia, senza elmo metallico, opera di scuola attica (prima metà del IV sec. a.C.); un’altra testa di Atena di scuola scopadea ( seconda metà del IV sec. a.C.) e la grande statua acefala di Nike proveniente da Creta, opera di Damokrates di Itanos (II sec. a.C.), collocata a sinistra della porta d’ingresso.

Tra i vari esempi di scultura greca classica del V-IV sec. a.C. riprodotti dalle numerose copie di età romana imperiale ricordiamo almeno l’Atena “tipo Velletri” di Kresilas, la statua di Asclepio attribuita a Timotheos, l’Apollo Liceo di Prassitele e le due teste, rispettivamente scopadea e lisippea, di Meleagro e di Dioniso. |

Sala VI - Lisippo e la scultura ellenistica La sala è dedicata al tema dell’arte lisippea e costituisce una sorta di introduzione alle realizzazioni di età ellenistica.

Esempi della straordinaria opera scultorea di Lisippo sono la replica romana dell’Eros con l’arco, il cui originale bronzeo si trovava nel tempio di Afrodite a Tespie (320 a.C.), oppure la copia attica del II sec. d.C. della testa di Sileno (fine del IV sec. a.C.). Ad età rinascimentale risale invece la copia bronzea dell’Adorante di Boedas, figlio dello stesso Lisippo.

Oltre ad alcuni ritratti databili tra il III e il I sec. a.C. e ad altre testimonianze della scultura ellenistica, si segnalano, al centro della sala, la copia romana di un gruppo di Dioniso con Satiro della seconda metà del II sec. a.C. e, soprattutto, la cosiddetta “ara Grimani”, una splendida base di statua, finemente decorata con fregi vegetali e rilievi dionisiaci, proveniente forse da Roma (I sec. a.C.). |

Sala VII Il “percorso cronologico” è interrotto momentaneamente da questo corridoio, in continuità con la sala II. Lungo le pareti laterali sono disposte due serie di vetrine, contenenti diverse tipologie di materiali, nonché la stele funeraria di Lisandra proveniente da Smirne, in Turchia (seconda metà del II sec. a.C.). Nelle vetrine sulla sinistra sono esposti ricchi oggetti d’arte suntuaria, quali bronzi e argenti, gioielli in oro dalle necropoli dalmate di Asseria e Aenona, nonché una selezione di gemme, avori e di vasellame in argento, fra i quali lo straodinario piatto in argento tardoantico con la scena del bagno di Atena proveniente da Castelvint di Mel, presso Belluno. Tra i cammei, degno di nota è il cosiddetto “Cammeo Zulian”, in onice, raffigurante Giove egioco. Nelle vetrine sulla destra si trova invece un’interessante raccolta di manufatti in bronzo, di diversa origine (collezione Ligabue, bronzi etruschi e romani, bronzi con iscrizioni greche e latine). |

Sala VIII - Scultura ellenistica La sala è interamente dedicata alla scultura ellenistica. Oltre ad un rilievo votivo originale di Cibele e Attis ( II sec. a.C.), tra le varie statue esposte si segnala una serie di copie di età romana imperiale rivolte a soggetti di vario genere: Eros e Psyche, Ermafrodito, Satiri, Ulisse (copia di un originale pergameno della prima metà del III sec. a.C.) e, soprattutto, i Galati vinti, collocati al centro dell’ambiente. Si tratta di repliche romane di tre celebri originali in bronzo dell’arte pergamena, risalenti al II sec. a.C.: il Galata in atto di cadere, il Galata in ginocchio e il Galata morto. |

Sala IX - Ritratti romani Le ultime due sale del “percorso cronologico” offrono al visitatore il colpo d’occhio di una straordinaria sequenza di ritratti romani, databili tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.

Tra i vari soggetti dei ritratti esposti in questa sala e in quella successiva si segnalano Pompeo, una serie di imperatori a partire da Augusto, alcune dominae delle famiglie imperiali, ma anche parecchi personaggi illustri della prima e media età imperiale. Un utile pannello con la genealogia degli imperatori romani da Augusto a Caracalla aiuta ad orientarsi nella visita. Oltre ai ritratti antichi sono presenti anche quelli rinascimentali ispirati a modelli romani, come ad esempio il cosiddetto “Vitellio” in bronzo esposto a confronto con l’originale in marmo.

Sulla parete di fondo dell’ambiente è collocata una statua onoraria maschile rinvenuta ad Abano nel 1766, presso le sorgenti di acqua termale sacre alla divinità Aponus. |

Sala X - Ritratti romani La decima sala, più piccola della precedente, conclude la sequenza dei ritratti romani e pone fine al “percorso cronologico”. |

Sala XI La saletta è ornata alle pareti da una serie di rilievi romani, tra cui quelli con putti, noti come “Trono di Saturno” (I sec. d.C.), provenienti da Ravenna. Al centro del vano si trova una teca contenente la preziosa Capsella di Samagher (presso Pola, in Istria), un reliquario in avorio e argento di straordinaria fattura decorato con soggetti di carattere cristiano (V sec. d.C.). |

Sala XII La sala è attualmente occupata dall'aula didattica. |

Sala XIII |

Sala XIV La sala ospita una serie di rilievi, urne e altari accomunati dalla loro destinazione prettamente funeraria. Particolarmente interessante è il rilievo sepolcrale raffigurante la storia dei fratelli argivi Kleobis e Biton (metà del II sec. d.C.). |

Sala XV In questa sala, oltre ad alcune iscrizioni funerarie e votive, sono collocate anche due grandi vetrine contenenti un’interessante raccolta di vasi ceramici.

Nella prima vetrina sono presenti esemplari di ceramica micenea e cipriota, greca e magnogreca; nella seconda, attestazioni di ceramica di Gnathia e a vernice nera, etrusca e, infine, veneta antica. Tra i numerosi vasi esposti, molti dei quali in ottimo stato di conservazione, si segnala un notevole cinerario villanoviano. |

Sala XVI |

Sala XVII- Collezione archeologica dei Civici Musei Veneziani Il tema della saletta è piuttosto eterogeneo, trattandosi dichiaratamente di “altre antichità di altra provenienza”. Tra le sculture presenti al suo interno si possono segnalare un rilievo votivo greco con Dioniso e offerenti (IV sec. a.C.), un rilievo funerario greco e due romani, una testa di Pan alessandrina (II sec. a.C.) e tre interessanti statuette “a cubo” egizie. |

Sala XVIII - Collezione archeologica dei Civici Musei Veneziani Anche questa sala raccoglie “altre antichità di altra provenienza”, giunte dalla collezione Correr. Si tratta perlopiù di sculture greche, di copie romane di originali greci (tra cui l’Hermes Propylaios di Alkamenes) e di ritratti romani. Sulla parete di destra si distinguono tre teste di scuola alessandrina in pietra nera (I sec. a.C.). |

Sala XIX |

Sala XX La sala raccoglie varie antichità egizie e assiro-babilonesi. Il primo impatto alla vista del visitatore è senza dubbio offerto dalle due mummie esposte nella vetrina al centro della sala; alla stessa civiltà egizia sono ascrivibili anche alcune statuette e vasi canopi. Tra i reperti orientali, degni di nota sono i frammenti di rilievi dai palazzi di Ninive e Nimrud decorati con scene di cortei, guerra e caccia (IX-VII sec. a.C.), dono dell’archeologo inglese Austin Layard. Nella sala è presente anche la parte superiore di un sarcofago antropoide da Cipro (VI sec. a.C.). |

Vestibolo Sansoviniano Nel Vestibolo della Biblioteca Nazionale Marciana, già Antisala della Libreria di San Marco, sono oggi visibili due delle pareti dell’antico Statuario Pubblico della Serenissima, riallestite in occasione di una mostra organizzata per il quattrocentenario dell’antico allestimento dell’Antisala (1997). Si tratta, nello specifico, della parete d’ingresso e della parete verso la libreria, sapientemente ricostruite con spirito filologico grazie all’accurato catalogo redatto nel 1736 da Anton Maria Zanetti il Giovane. Due disegni d’insieme dello stesso Zanetti il Giovane, relativi alle pareti ricostruite nel 1997, sono utilmente riproposti in altrettanti panelli ubicati nel Vestibolo, corredati da opportune didascalie relative a ciascuna opera. La sala costituisce parte integrante del percorso museale. |

|

Accesso

Tipo di Accesso: Negli orari di apertura;

Biglietto: Si;

Prezzo: Il Museo Archeologico fa parte del percorso museale integrato I Musei di Piazza San marco: l'ingresso coincide quindi con quello del Museo Civico Correr, in Piazza San Marco, ala napoleonica.

Biglietto unico integrato I Musei di piazza San Marco (comprende la visita a Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico e Sale Monumentali delle Biblioteca Marciana):

Intero: 16.00 €

Ridotto: 12,00 € (studenti U.E. dai 15 ai 25 anni, accompagnatori - max 2 - di gruppi di studenti, cittadini U.E. sopra i 65 anni, personale del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, titolari di carta Rolling Venice e soci Fai).

Gratuito: residenti nel Comune di Venezia, bambini da 0 a 5 anni, portatori di handicap con accompagnatore, guide autorizzate, interpreti turistici che accompagnino gruppi, capigruppo - gruppi si almeno 21 persone previa prenotazione, membri ICOM.

Museum Pass (con validità di sei mesi permette una sola entrata ai dieci Musei Civici, alle Sale monumentali della Biblioteca Marciana e al Museo d'arte orientale):

Intero: 18,50 €

Ridotto: 12,50€

In base alla Convenzione fra Fondazione Musei Civici e Soprintendenza speciale la biglietteria del Museo Correr garantisce anche le gratuità sottoelencate previste dalla vigente normativa statale con visita limitata al solo Museo Archeologico.

Gratuito: cittadini U.E. e stranieri di paesi per i quali esiste la reciprocità sotto i 18 anni e sopra i 65, guide autorizzate, interpreti turistici, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, membri ICOM, gruppi di studenti delle scuole italiane e U.E. accompagnati da loro insegnanti con elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata dell'istituto scolastico di appartenenza, docenti e studenti delle facoltà di Architettura, Conservazioni dei Beni Culturaliu, Scienze della Formazione e dei corsi di laurea in Lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di Lettere e Filosofia - previa presentazione del certificato d'iscrizione per l'anno accademico in corso - docenti e studenti delle Accademie di Belle Arti - previa presentazione del certificato d'iscrizione per l'anno accademico in corso. Altri accessi gratuiti straordinari sono previsti per la Settimana della Cultura, le Giornate Europee del Patrimonio ed altri eventi eccezionali su disposizione ministeriale. Permessi provvisori: per motivate ragioni di studio possono essere concessi dal Direttore.

;

Accesso per le Scuole

Su prenotazione telefonica Accesso per le Scuole

Su prenotazione telefonica

Accessibilità Disabili

L’ascensore e i servizi igienici sono allestiti negli spazi del contiguo Museo Correr. Accessibilità Disabili

L’ascensore e i servizi igienici sono allestiti negli spazi del contiguo Museo Correr.

|

Tempo suggerito per la visita (in minuti): 60 |

|

Servizi per l'utenza

Servizi igienici Servizi igieniciNegli spazi del contiguo Museo Correr.  Bookshop BookshopNegli spazi del contiguo Museo Correr  Bar o Ristoro Bar o RistoroLa caffetteria è allestita negli spazi del contiguo Museo Correr |

Servizi didattici

Catalogo Catalogo Pannellistica PannellisticaOgni sala ha un pannello di riferimento.  Schede mobili Schede mobiliIn ogni gruppo di sale con tema espositivo comune sono a disposizione più schede in italiano, in inglese e in francese; alcune sale hanno anche schede per bambini in italiano e in francese.  Didascalie delle opere Didascalie delle opereItaliano  Supporti informativi multilingue: Francese

Inglese Supporti informativi multilingue: Francese

IngleseSchede delle sale in inglese e in francese, schede per bambini in francese, pannelli in inglese e in francese.  Visite guidate Visite guidate A richiesta. Visite guidate gratuite alla Libreria Sansoviniana ogni domenica (esclusa la quarta del mese) alle ore 10.00, 12.00 e 14.00.  Attività didattiche Attività didatticheA richiesta. Le attività sono gestite da personale interno del Museo e dall’Associazione “Amici dei Musei e Monumenti Veneziani”.  Biblioteca/Centro di Documentazione Biblioteca/Centro di DocumentazioneAd uso della Direzione. |

Bibliografia di riferimento

| Forlati Tamaro B. , Il Museo Archeologico del Palazzo Reale di Venezia, Roma 1969. |

| Traversari G. , Sculture greche e romane del Palazzo Reale di Venezia, Venezia 1970. |

| Traversari G. , Sculture del V-IV sec. a.C. del Museo Archeologico di Venezia, Venezia 1973. |

| Polacco R. , Marmi e mosaici paleocristiani e altomedievali del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1981. |

| Traversari G. , La statuaria ellenistica del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1986. |

| Sperti L. , Rilievi greci e romani del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1988. |

| Traversari G. , Sculture romane e avori tardo-antichi e medievali del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1988. |

| Lo Statuario Pubblico della Serenissima. Due secoli di collezionismo di antichità (1596-1797) , a cura di Favaretto I. Ravagnan G.L., Venezia 1997. |

| Nardelli B. , I cammei del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Roma 1999. |

| Ravagnan G.L. , Le gemme e i cammei del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, Venezia 2003. |

| Musei e raccolte archeologiche del Veneto , a cura di Di Mauro A., Dosson di Casier 2004, pp. 95-99. |

| Museo Archeologico Nazionale di Venezia , a cura di Favaretto I., De Paoli M., Dossi M.C., Milano 2004. |

| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d'Italia), Roma 2009, pp. 429-432. |