| Piazza Cardinal Costantini 1 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)

Tel. 0421 275677 |

Sito Web http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it/iulia/percorsi-archeologici |

|

Presentazione

L'area archeologica presso la cattedrale di Concordia conserva principalmente i resti del complesso monumentale paleocristiano realizzato dal IV secolo in poi ai margini del percorso suburbano del decumano massimo (il principale asse stradale cittadino con orientamento est-ovest). In una minima parte essa conserva anche tracce che testimoniano la fase romana dell'insediamento, in particolare un tratto di strada e parte di alcuni edifici adibiti a funzioni commerciali.Storia della ricerca e degli studi

Gli scavi furono condotti tra il 1950 e il 1970 dall'Università di Padova, ripresi a partire dal 1983 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e continuati a varie riprese fino al 1999.

Contesto geografico e urbanistico

Concordia Sagittaria si trova nelle pianure del Veneto nordorientale, in un territorio delimitato ad est dal Tagliamento e a ovest dal fiume Livenza. Il corso d’acqua principale per la città è tuttavia il Lemene, fiume che ha origine sulla fascia delle risorgive e che giunge a lambire il centro di Concordia per poi sfociare presso Valle Zignago, propaggine settentrionale della laguna di Caorle. L’area archeologica oggetto di questa visita si colloca all’interno del centro cittadino di Concordia e sorgeva nella periferia centro-orientale dell’impianto urbano antico della città, poco al di fuori delle mura romane.

Cronologia

I sec. a.C. (fine) - VI sec. d.C. |

|

Strada romana ed edifici religiosi tardoantichi (Cattedrale di Concordia) L'area archeologica presso la Cattedrale di Concordia è costituita prevalentemente dai resti del complesso monumentale paleocristiano e, per una minima parte, da quelli pertinenti alla fase romana dell'insediamento.

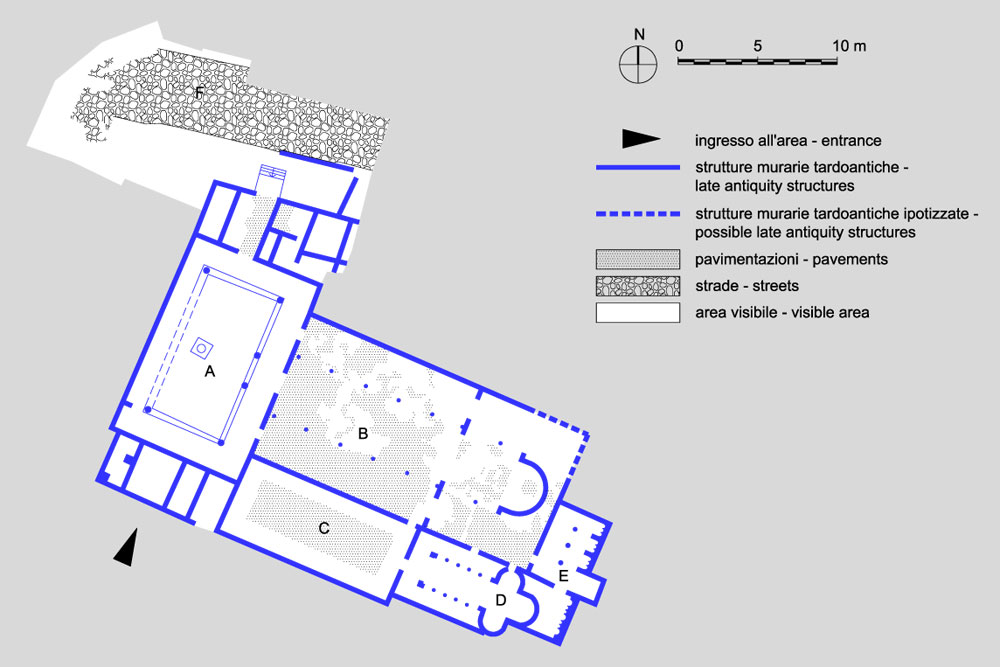

Il percorso di visita prende avvio dal quadriportico (in pianta: A), prosegue attraverso la Basilica Apostolorum (in pianta: B) e giunge al cortile lastricato a sud di essa (in pianta: C) e quindi alla Trychora Martyrum (in pianta: D) e alla necropoli con il sacello di Faustiniana (in pianta: E).

La fase romana è testimoniata da un tratto di strada basolata (in pianta: F) nel settore settentrionale dell'area archeologica e da alcuni lacerti di pavimentazioni in cubetti di cotto al di sotto del presbiterio della basilica paleocristiana, che appartengono a strutture commerciali di I-II sec. d.C. La strada, ancora attiva durante la fase tardoantica del complesso, si innestava nella via Annia e presenta tracce dei solchi carrai.

Alla fase tardoantica del sito si riferiscono tutti gli altri resti visibili nell'area. L'edificio più antico è la Trychora Martyrum, triabsidata (in pianta: D), costruita verso la metà del IV secolo per ospitare le reliquie dei martiri cristiani. Verso la fine del secolo la Trychora viene trasformata in una piccola basilica tramite l'aggiunta di un corpo anteriore scandito internamente in tre navate da una doppia fila di colonne. Alle spalle della Trychora si trovano due recinti funerari (in pianta: E) con tre nicchie ciascuno e portico antistante. Uno di questi venne trasformato, nel V secolo, in cappella funeraria privata di Faustiniana, donna di rango senatorio.

La Basilica Apostolorum (in pianta: B), il maggiore complesso di quest'area (m 40 x 20), viene costruita alla fine del IV secolo. Si tratta di una basilica a tre navate scandite da colonne di marmo greco e pavimentata a mosaico con decorazioni legate alla simbologia cristiana. L'abside è pavimentata a mosaico con motivi vegetali animati da volatili e agnelli. Il presbiterio, sotto al quale è visibile un pavimento in cubetti di cotto di edifici precedenti, era posto in origine allo stesso livello delle navate, ma venne rialzato nel V secolo. All'inizio del V secolo, nell'area antistante a questa basilica venne realizzato un grande quadriportico (m 27 x 18,5, in pianta: A), in parte mosaicato, il cui accesso avveniva dalla strada basolata. Lungo i due lati brevi si possono osservare ambienti interpretati come episcopio (a sud) e come spazi di accoglienza per pellegrini e monaci (a nord). A fianco della Cattedrale si trova un cortile lastricato (in pianta: C), originariamente limitato da un portico, sul quale si apre un sepolcreto dove si vedono ancora numerosi sarcofagi, alcuni con iscrizioni. Il complesso religioso venne distrutto nel VI secolo da un incendio e sepolto sotto spesse coltri alluvionali depositatesi tra fine VI e VIII secolo. |

|

Accesso

Tipo di Accesso: Negli orari di apertura;

Visitabilità: Interno;

Biglietto: No;

Accesso per le Scuole Accesso per le Scuole

Accessibilità Disabili

Ascensore per la discesa al sito Accessibilità Disabili

Ascensore per la discesa al sito

|

Tempo suggerito per la visita (in minuti): 80 |

|

Servizi per l'utenza

|

Servizi didattici

Guide a stampa Guide a stampa Pannellistica Pannellistica Supporti informativi multilingue: Inglese Supporti informativi multilingue: InglesePannellistica  Visite guidate Visite guidate Per informazioni, tel. 0421 275677.  Attività didattiche Attività didatticheAttività didattiche realizzate dall’associazione "Studio D Friuli" (Francesca Benvegnù, tel. 3463257139; e-mail: studiodfriuli@alice.it).  Biblioteca/Centro di Documentazione Biblioteca/Centro di Documentazione |

Bibliografia di riferimento

| Scarpa Bonazza B. , Iulia Concordia dall'età romana all'età moderna, Treviso 1978, pp. 141-207. |

| Mangani E., Rebecchi F., Strazzulla M.J. , Emilia, Venezie (Guide Archeologiche Laterza), Bari 1981, pp. 201-206. |

| Croce Da Villa P. , Concordia, in Il Veneto nell’età romana, II, a cura di Cavalieri Manasse G., Verona 1987, pp. 405-407. |

| Croce Da Villa P. , Il complesso paleocristiano di Piazza Cardinal Costantini, in Concordia Sagittaria. Tremila anni di storia, a cura di Croce Da Villa P., Di Filippo Balestrazzi E., Padova 2001, pp. 253-267. |

| Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e le aree archeologiche di Concordia Sagittaria , a cura di Croce Da Villa P. , Concordia Sagittaria (VE) 2001, pp. 71-78. |

| Il quadriportico della basilica paleocristiana di Concordia Sagittaria , in Quaderni di Archeologia del Veneto, XVIII, a cura di Croce Da Villa P. , 2002, pp. 100-115. |

| I luoghi della cultura , Roma 2006, pp. 374-375. |

| Iulia Concordia, una colonia romana a NordEst , in Archeologia Viva, 123, a cura di Pettenò E., 2006. |

| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d'Italia), Roma 2009, pp. 496-497. |