|

Presentazione

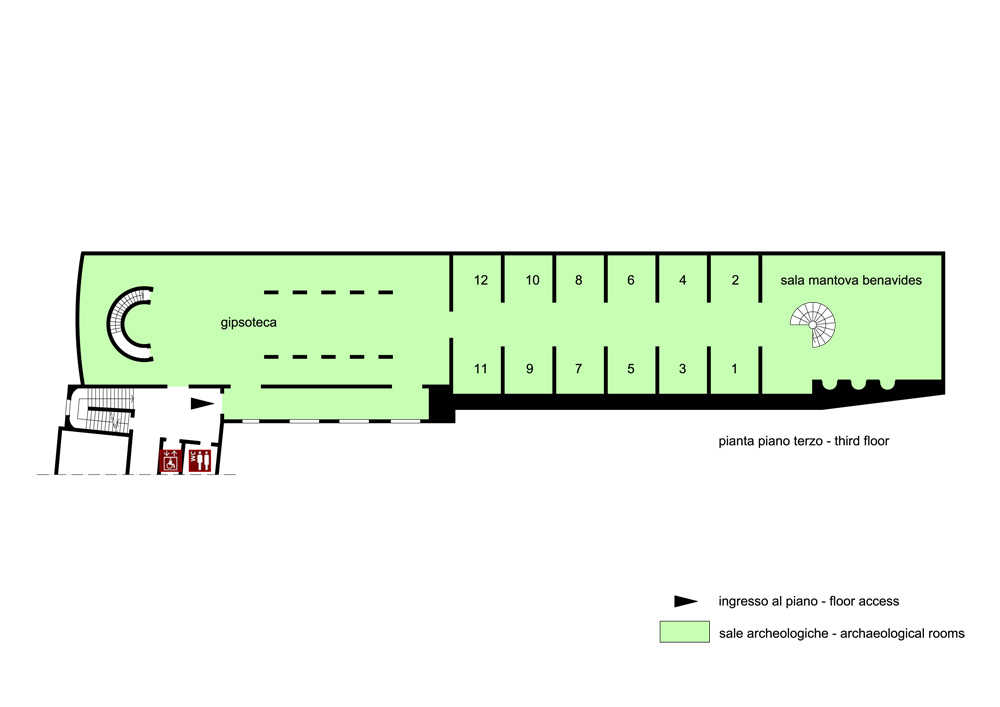

Il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte, collocato presso il Liviano, sede storica della ex Facoltà di Lettere, è un esempio di esposizione permanente pubblica, formatasi grazie a donazioni di collezioni private. La sua principale finalità è la didattica, in quanto accoglie oggetti d’arte e d’antichità, che possono essere visualizzati dagli studenti del corso di laurea di Archeologia durante i loro studi. La sede espositiva è al terzo piano e si articola in 14 sale e 3 sezioni dedicate rispettivamente al collezionismo, alla cultura materiale e alla gipsoteca.

Storia della collezione museale

Il nucleo storico del Museo è costituito dalla collezione, donata da Antonio Vallisneri junior all’Università di Padova nel 1733, composta, oltre che da oggetti di interesse naturalistico, anche da materiale artistico antiquario. Questo proveniva principalmente dalla collezione privata di Marco Mantova Benavides, giurista padovano, che la raccolse con passione nel XVI secolo. Gli oggetti raccolti, arricchiti da altri importanti lasciti e da materiali da scavo, rimasero presso la sede del Bo fino al 1907, quando per volere di Giuseppe Pellegrini furono trasferiti in piazza Capitaniato, negli edifici addossati alla Sala dei Giganti. Nel 1939 la collezione e la gipsoteca (istituita nei primi del ‘900 a scopo didattico da Gherardo Gherardini), per volere di Carlo Anti, furono dotate di un’apposita sede museale presso il Liviano, affiancando l'allora Istituto di Archeologia. Nel 2008 è stato inaugurato il nuovo allestimento, risultato dei restauri realizzati negli ultimi dieci anni sotto la direzione della dott.ssa Alessandra Menegazzi.

|

Sala Mantova Benavides  L’ampia sala d’ingresso è dedicata alla collezione benavidiana, raccolta nel XVI secolo e donata all’Università di Padova, tramite il lascito di Antonio Vallisneri junior nel 1733. In questa sala sono ospitati marmi e sculture antichi e rinascimentali, vasi quattrocenteschi e antichi, monete e medaglie, strumenti musicali e ritratti all’antica, di scuola veneta, che ispirarono i dipinti di alcuni personaggi della Sala dei Giganti.

Il percorso espositivo prevede un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dalle sculture rinascimentali e dalle opere all’antica posizionate su un pregevole mobile cinquecentesco, per terminare con sculture antiche poste lungo la parete est e sud della sala. Tra i manufatti antichi più interessanti si ricordano una statuetta votiva di Atena, originale greco di IV sec. a.C., e una copia ellenistica in marmo dell’Eros che allenta l’arco di Lisippo. L’ampia sala d’ingresso è dedicata alla collezione benavidiana, raccolta nel XVI secolo e donata all’Università di Padova, tramite il lascito di Antonio Vallisneri junior nel 1733. In questa sala sono ospitati marmi e sculture antichi e rinascimentali, vasi quattrocenteschi e antichi, monete e medaglie, strumenti musicali e ritratti all’antica, di scuola veneta, che ispirarono i dipinti di alcuni personaggi della Sala dei Giganti.

Il percorso espositivo prevede un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dalle sculture rinascimentali e dalle opere all’antica posizionate su un pregevole mobile cinquecentesco, per terminare con sculture antiche poste lungo la parete est e sud della sala. Tra i manufatti antichi più interessanti si ricordano una statuetta votiva di Atena, originale greco di IV sec. a.C., e una copia ellenistica in marmo dell’Eros che allenta l’arco di Lisippo. |

Saletta 1  In allestimento In allestimento |

Saletta 2  In questa saletta sono raccolti materiali appartenenti alla cultura egizia, divisi secondo la provenienza. La grande vetrina esibisce, nei primi due ripiani la collezione Neumann (oggetti in terracotta e ushabti), pervenuta all’Università nel 1925, nel vano centrale un bassorilievo dipinto, bronzetti e terrecotte, e nello scaffale inferiore materiale proveniente dagli scavi condotti da Carlo Anti nel sito di Tebtynis tra il 1930 e il 1935. In questa saletta sono raccolti materiali appartenenti alla cultura egizia, divisi secondo la provenienza. La grande vetrina esibisce, nei primi due ripiani la collezione Neumann (oggetti in terracotta e ushabti), pervenuta all’Università nel 1925, nel vano centrale un bassorilievo dipinto, bronzetti e terrecotte, e nello scaffale inferiore materiale proveniente dagli scavi condotti da Carlo Anti nel sito di Tebtynis tra il 1930 e il 1935. |

Saletta 3  La saletta è dedicata ai vasi geometrici apuli (VIII-IV sec. a.C.) della collezione dei coniugi Merlin. Nella parte più alta della vetrina sono esposti olle e attingitoi dauni di grandi dimensioni decorati con motivi geometrici stilizzati e protomi animali. Nel ripiano più in basso seguono esempi di ceramica peucetica e messapica dipinte con motivi fitomorfici naturalistici. La saletta è dedicata ai vasi geometrici apuli (VIII-IV sec. a.C.) della collezione dei coniugi Merlin. Nella parte più alta della vetrina sono esposti olle e attingitoi dauni di grandi dimensioni decorati con motivi geometrici stilizzati e protomi animali. Nel ripiano più in basso seguono esempi di ceramica peucetica e messapica dipinte con motivi fitomorfici naturalistici. |

Saletta 4  La vetrina di questa saletta è riservata ai materiali greci provenienti da diverse donazioni, tra cui spicca quella della famiglia Merlin. Gli oggetti sono disposti cronologicamente dall’alto verso il basso; nel primo ripiano è possibile ammirare materiale cipriota dell’età del ferro e alcuni esempi di ceramica corinzia (secondo quarto VIII-inizi VI sec. a.C.), nello scaffale centrale trovano invece posto vasi di produzione attica sia a figure nere che rosse e nell’ultimo sono ordinate statuette in terracotta ricalcanti le iconografie statuarie più celebri. A fianco a questi esempi di coroplastica si hanno anche oggetti d’uso quotidiano e domestico. La vetrina di questa saletta è riservata ai materiali greci provenienti da diverse donazioni, tra cui spicca quella della famiglia Merlin. Gli oggetti sono disposti cronologicamente dall’alto verso il basso; nel primo ripiano è possibile ammirare materiale cipriota dell’età del ferro e alcuni esempi di ceramica corinzia (secondo quarto VIII-inizi VI sec. a.C.), nello scaffale centrale trovano invece posto vasi di produzione attica sia a figure nere che rosse e nell’ultimo sono ordinate statuette in terracotta ricalcanti le iconografie statuarie più celebri. A fianco a questi esempi di coroplastica si hanno anche oggetti d’uso quotidiano e domestico. |

Saletta 5  All’interno di questa saletta sono raccolti materiali venetici esposti secondo un criterio tipocronologico, ovvero dai più antichi (ceramiche non tornite, VIII-VII sec. a.C.) ai più recenti (ceramica grigia, fine V sec.-età romana). Accanto a questi materiali fittili è presente una riproduzione in gesso della celebre Situla Benvenuti esposta presso il Museo Nazionale Atestino. Nella grande vetrina sono anche presentati oggetti di ornamento, abbigliamento e uso quotidiano (fibule, spilloni, fusaiole, rocchetti), oltre che materiale proveniente da contesti votivi (vasetti votivi e bronzetti). All’interno di questa saletta sono raccolti materiali venetici esposti secondo un criterio tipocronologico, ovvero dai più antichi (ceramiche non tornite, VIII-VII sec. a.C.) ai più recenti (ceramica grigia, fine V sec.-età romana). Accanto a questi materiali fittili è presente una riproduzione in gesso della celebre Situla Benvenuti esposta presso il Museo Nazionale Atestino. Nella grande vetrina sono anche presentati oggetti di ornamento, abbigliamento e uso quotidiano (fibule, spilloni, fusaiole, rocchetti), oltre che materiale proveniente da contesti votivi (vasetti votivi e bronzetti). |

Saletta 6  La saletta è dedicata ai reperti magnogreci facenti parte della collezione Merlin. Questi sono disposti verticalmente allo scopo di una migliore comprensione delle diverse classi ceramiche qui presenti. Nella sezione più a sinistra trova la sua collocazione la ceramica a figure rosse apula e campana, in quella centrale la produzione legata allo stile di Gnathia e nel terzo settore sono presenti esempi di vernice nera e vernice nera sovraddipinta. Seguono produzioni coroplastiche (statuette, antefissa) e due monete bronzee da Metaponto. La saletta è dedicata ai reperti magnogreci facenti parte della collezione Merlin. Questi sono disposti verticalmente allo scopo di una migliore comprensione delle diverse classi ceramiche qui presenti. Nella sezione più a sinistra trova la sua collocazione la ceramica a figure rosse apula e campana, in quella centrale la produzione legata allo stile di Gnathia e nel terzo settore sono presenti esempi di vernice nera e vernice nera sovraddipinta. Seguono produzioni coroplastiche (statuette, antefissa) e due monete bronzee da Metaponto. |

Saletta 7  La teca di questa sala contiene materiali funerari pertinenti alla necropoli veneta del Piovego a Padova, databile tra il primo quarto del VI e la metà circa del IV sec. a.C., in cui negli anni ’70 sono state scavate più di 150 sepolture. Il corredo funerario qui esposto comprende il dolio, l’olla ossuario e tutti gli oggetti d’ornamento (perle in pasta vitrea, fibule, pendenti) e d’uso domestico (servizio vascolare ceramico) deposti all’interno dell’urna. Accanto a questi sono raccolti materiali di varia provenienza, tra cui ricordiamo: un grande fodero di coltellaccio in lamina di bronzo con fregio, uno skyphos attico e un ciottolone in porfido con iscrizione venetica. La teca di questa sala contiene materiali funerari pertinenti alla necropoli veneta del Piovego a Padova, databile tra il primo quarto del VI e la metà circa del IV sec. a.C., in cui negli anni ’70 sono state scavate più di 150 sepolture. Il corredo funerario qui esposto comprende il dolio, l’olla ossuario e tutti gli oggetti d’ornamento (perle in pasta vitrea, fibule, pendenti) e d’uso domestico (servizio vascolare ceramico) deposti all’interno dell’urna. Accanto a questi sono raccolti materiali di varia provenienza, tra cui ricordiamo: un grande fodero di coltellaccio in lamina di bronzo con fregio, uno skyphos attico e un ciottolone in porfido con iscrizione venetica. |

Saletta 8  Il materiale raccolto in questa sala appartiene alla produzione etrusca. Sono qui collocati esempi di ceramica etrusco-laziale (IX-VII sec. a.C.), di bucchero sia sottile che pesante (seconda metà VIII-fine VI sec. a.C.) e ceramica alto adriatica proveniente dallo scavo della necropoli greco-etrusca di Spina. Affiancano questi materiali anche alcuni bronzi etruschi, tra cui due specchi e due candelabri. Sono anche presenti due urne funerarie etrusche decorate. Il materiale raccolto in questa sala appartiene alla produzione etrusca. Sono qui collocati esempi di ceramica etrusco-laziale (IX-VII sec. a.C.), di bucchero sia sottile che pesante (seconda metà VIII-fine VI sec. a.C.) e ceramica alto adriatica proveniente dallo scavo della necropoli greco-etrusca di Spina. Affiancano questi materiali anche alcuni bronzi etruschi, tra cui due specchi e due candelabri. Sono anche presenti due urne funerarie etrusche decorate. |

Saletta 9  Nella saletta è esposta una riproduzione in scala 1:20 del ponte romano di San Lorenzo (40-30 a.C.), che collegava le due sponde del Meduacus (Brenta) in area prospiciente la zona del porto fluviale. A fianco di questo modellino si trovano due iscrizioni, una funeraria e una dedicatoria probabilmente dal parapetto del ponte stesso. Nella saletta è esposta una riproduzione in scala 1:20 del ponte romano di San Lorenzo (40-30 a.C.), che collegava le due sponde del Meduacus (Brenta) in area prospiciente la zona del porto fluviale. A fianco di questo modellino si trovano due iscrizioni, una funeraria e una dedicatoria probabilmente dal parapetto del ponte stesso. |

Saletta 10  La sala illustra reperti d’uso quotidiano romani esposti per tematiche. Il primo tema toccato è quello cultuale e prevede l’esposizione di un nutrito numero di bronzetti di divinità sia latine sia orientali. Il secondo genere di materiale è quello della ceramica da mensa, in particolar modo la sigillata di produzione italica e gallica. A rappresentanza di questo tema ci sono anche oggetti bronzei, tra cui una raccolta di stoviglie. L’ultimo tema trattato è quello delle attività domestiche e lavorative (pesi da telaio, falcetti, fusaiole), con un breve accenno alla domus, grazie all’esposizione di alcune antefisse e di due porzioni di affresco e di mosaico pavimentale. La sala illustra reperti d’uso quotidiano romani esposti per tematiche. Il primo tema toccato è quello cultuale e prevede l’esposizione di un nutrito numero di bronzetti di divinità sia latine sia orientali. Il secondo genere di materiale è quello della ceramica da mensa, in particolar modo la sigillata di produzione italica e gallica. A rappresentanza di questo tema ci sono anche oggetti bronzei, tra cui una raccolta di stoviglie. L’ultimo tema trattato è quello delle attività domestiche e lavorative (pesi da telaio, falcetti, fusaiole), con un breve accenno alla domus, grazie all’esposizione di alcune antefisse e di due porzioni di affresco e di mosaico pavimentale. |

Saletta 11  Front office Front office |

Saletta 12  L’ultima saletta didattica contiene materiale pertinente alla produzione vetraria romana sia di tipo locale che orientale (siro-palestinese e cipriota). Nella prima sezione della vetrina è esposta una serie di bottiglie e forme chiuse di produzione orientale (II-IV sec. d.C.), affiancata da una rassegna di balsamari ad orlo appiattito e lungo collo di provenienza varia. Nello scaffale centrale sono presenti alcune olle globulari di produzione nord-italica che riportano alla sfera funeraria. L’ultimo ripiano è dedicato agli oggetti falsi pervenuti al museo in seguito alle numerose donazioni da parte di collezionisti privati da sempre affascinati da tutto ciò che potesse anche solo “apparire” antico. L’ultima saletta didattica contiene materiale pertinente alla produzione vetraria romana sia di tipo locale che orientale (siro-palestinese e cipriota). Nella prima sezione della vetrina è esposta una serie di bottiglie e forme chiuse di produzione orientale (II-IV sec. d.C.), affiancata da una rassegna di balsamari ad orlo appiattito e lungo collo di provenienza varia. Nello scaffale centrale sono presenti alcune olle globulari di produzione nord-italica che riportano alla sfera funeraria. L’ultimo ripiano è dedicato agli oggetti falsi pervenuti al museo in seguito alle numerose donazioni da parte di collezionisti privati da sempre affascinati da tutto ciò che potesse anche solo “apparire” antico. |

Gipsoteca  La Gipsoteca si ripresenta oggi con un allestimento conforme all’originario progetto dell’architetto Gio Ponti, il quale aveva condotto uno studio dello spazio architettonico e delle tinte ben preciso. La nuova riorganizzazione prevede che le statue a tutto tondo, i busti, le teste e i rilievi in gesso siano suddivisi per ambiti cronologici, scuole e scultori, delineando a tal fine un percorso cronologico-didattico nel mondo della scultura greca e romana.

Appena entrati in questa sala si ha una raccolta di campioni di marmi, donati recentemente dal prof. Lazzarini, affiancati da una raccolta di gessi di ambito minoico. Al centro della sala spicca l’area dell’impluvio, nel cui colonnato sono disposti i calchi maggiori della collezione. A questo richiamo di architettura classica va aggiunto l’emiciclo, che spesso funge da sfondo alle conferenze tenute presso il museo, che racchiude un imponente gesso dell’Hermes di Prassitele. La collezione continua con l’esposizione di calchi di opere del Partenone (V sec. a.C.), di altre sculture greche di età classica (V-IV sec. a.C.), di opere ellenistiche di scuola pergamena (II sec. a.C.) e di età romana. La Gipsoteca si ripresenta oggi con un allestimento conforme all’originario progetto dell’architetto Gio Ponti, il quale aveva condotto uno studio dello spazio architettonico e delle tinte ben preciso. La nuova riorganizzazione prevede che le statue a tutto tondo, i busti, le teste e i rilievi in gesso siano suddivisi per ambiti cronologici, scuole e scultori, delineando a tal fine un percorso cronologico-didattico nel mondo della scultura greca e romana.

Appena entrati in questa sala si ha una raccolta di campioni di marmi, donati recentemente dal prof. Lazzarini, affiancati da una raccolta di gessi di ambito minoico. Al centro della sala spicca l’area dell’impluvio, nel cui colonnato sono disposti i calchi maggiori della collezione. A questo richiamo di architettura classica va aggiunto l’emiciclo, che spesso funge da sfondo alle conferenze tenute presso il museo, che racchiude un imponente gesso dell’Hermes di Prassitele. La collezione continua con l’esposizione di calchi di opere del Partenone (V sec. a.C.), di altre sculture greche di età classica (V-IV sec. a.C.), di opere ellenistiche di scuola pergamena (II sec. a.C.) e di età romana. |

| Favaretto I., Il Museo del Liviano a Padova. Itinerario per il visitatore, Padova 1976, pp. 49-60. |

| I Musei, le collezioni scientifiche e le sezioni antiche delle Biblioteche , a cura di Gregolin C., Padova 1996, pp. 49-60. |

| Menegazzi A., Dalla collezione Mantova Benavides al Museo Vallisnerano. Antichità e oggetti d’arte, in La curiosità e l’ingegno. Collezionismo scientifico e metodo sperimentale a Padova nel Settecento, Padova 2000, pp. 117-129. |

| Guida ai beni storico-artistici della Provincia di Padova , a cura di Marconato R., Padova 2004, pp. 22. |

| Musei e raccolte archeologiche del Veneto , a cura di Di Mauro A., Dosson di Casier 2004, pp. 47-49. |

| Menegazzi A., La Gipsoteca del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova: l’esposizione e la fruizione , in Gipsoteche. Realtà e storia, Atti del Convegno Internazionale (Possagno, 19-20 maggio 2006), a cura di Guderzo M., Possagno 2006, pp. 17-27. |

| Menegazzi A., Le donazioni al Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova nel XXI secolo: una tradizione che si rinnova, in Il collezionismo privato nella fruizione pubblica. Quando il museo è presidio di tutela e promotore di valorizzazione, Atti della XXI Conferenza Regionale dei Musei del Veneto (Venezia, 29-30 novembre 2007), Venezia 2008, pp. 114-119. |

| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d'Italia), Roma 2009, pp. 397-398. |

Accesso per le Scuole

Accesso per le Scuole

Accessibilità Disabili

Accessibilità Disabili

Servizi igienici

Servizi igienici Catalogo

Catalogo Pannellistica

Pannellistica Schede mobili

Schede mobili Didascalie delle opere

Didascalie delle opere Supporti informativi multilingue: Inglese

Supporti informativi multilingue: Inglese Visite guidate

Visite guidate  Attività didattiche

Attività didattiche Biblioteca/Centro di Documentazione

Biblioteca/Centro di Documentazione Spazi per altre attività

Spazi per altre attività